5.12国际护士节|“铁了心”的男护士

有一种职业离生死很近,但似乎离每个人的生活又很远,这就是护士。当你走进医院,他们是你最常见到的人,似乎也是存在感较弱的一群;他们有时是护理者,有时是安慰者,有时又是出气筒,有时甚至是水管工……人们依赖他们,似乎又对他们有所成见。

只是当有病痛时他们照顾我们,当有灾难时他们救助我们,当我们康复出院告别这一切时他们依然留在那里……

每年的5月12日是国际护士节,护士节是在1912年,为了纪念现代护理学科的创始人弗劳伦斯·南丁格尔而设立。2018年护士节前夕,记者走访了昆明的多家医院,了解不同科室护士的工作,让我们听一听他们的故事,让我们祝福他们,正如采访中的一位护士所说:愿你护理一生 归来仍是少女。

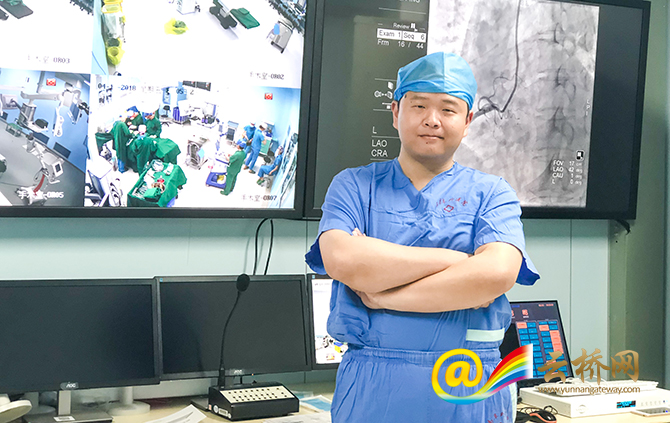

晚上10点,赵卓华终于能下班了,虽然想赶快回家,但疲惫的身体拖慢了他脱护士服的速度。作为云南省阜外心血管医院介入中心的护士长,他已经习惯了早上8点到晚上10点的上下班作息,这样的工作时间对他来说算是正常的。

每天穿着10多公斤重的铅衣在手术室中高强度地工作,在别人看来可能是十分艰辛,但赵卓华却觉得这是一份值得自己坚持的职业。

铅衣保护我们 我们保护病患

在云南省阜外心血管医院三楼的介入中心,门口总是坐着一些等待的家属。紧张地盯着门口的数字化手术信息显示屏幕,屏幕显示“正在手术”。当有护士出来的时候,这个安静的空间被惊醒,所有人都赶忙站起来,等待着护士说话,眼里充满了不安。

手术区外的人坐立不安,手术区内的人更不能有任何懈怠。

赵卓华所在的介入中心手术室从未有空置的时候,最忙的时候4个手术室会同时使用。这里主要承接肺心病介入手术、冠脉介入手术、先心病结构介入手术和起搏电生理介入手术。不同疾病的病患选择不同的手术技术进行治疗。

“介入治疗,不像开放式手术,同时,也不是一种靠药物来治疗的手术,介乎于两者之间,所以美国医生将其命名intervention,就叫介入治疗。”赵卓华介绍,介入治疗就是在不开刀暴露病灶的情况下,在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道,或经人体原有的管道,利用影像设备的引导,将特制的导管,导丝等精密器械,引入人体,对病灶局部进行治疗的创伤最小的治疗方法。

和普通手术不同,介入手术的手术室环境是有辐射的,在手术时,医护人员都要全副武装,穿上他们的“战斗服”——铅衣。

铅衣是一种特殊的服饰,可以通过屏蔽射线,把穿着者受到辐射的伤害降到最低。对于医生来说,防辐射墙,辐射防护门窗和铅衣能够起到很好的保护作用。在介入中心手术区里,整整齐齐地挂着一排铅衣和铅围脖、围裙、帽子,它们看似和普通的背心没什么两样,实际上却重达10多公斤。

“穿着铅衣保护自己,使射线对自己的伤害减到最少,不过一台手术下来,里面的衣服可以拧出水来。”他和同事们每天都要穿着铅衣工作,一台手术短则一小时,长则七八个小时,到了夏天,背脊上全是热痱子。手术时,医护人员手拿着导丝、导管小心翼翼地为患者解除疾患,而自己却接受着射线的侵蚀。近期发表于Circulation子刊上的一项意大利研究表明,医护人员在导管室工作10年后,身体发生皮肤损害、颈背部及膝盖病痛、白内障、不孕不育等疾病的几率会更大。

父母反对他却坚持

赵卓华毕业于昆明医科大学护理专业,“刚开始我父母是不同意的,他们觉得护士做的是基础护理,发药、擦身,但我很坚持。”

这样的执念源于高考前的一次国外就医的经历,“在泰国发热时去看病,全程都是护士照顾我,我感觉到了护理对病患的重要,我想成为其中一员。”在当地医院护士的照顾下,赵卓华不仅康复出院,更让他对护士这个职业有了新的了解,也坚定了自己要做一名护士的决心。

工作后,赵卓华在手术室做护士的时间最多,一做就是8年。

“我喜欢在手术室,这里能学到新的东西,有高精密的仪器和操作,现在我们的技术发达很多。”赵卓华觉得自己是个温和的人,性格也不急躁,急诊科的快节奏让他有些不习惯。尽管在手术室里也要面对难度大的手术,但他觉得可以更精细地处理。“我是慢性子,在手术室里的节奏比较稳。”

在手术室里,他们不仅仅是为医生做辅助工作,监控病人生命体征,还能学到许多高端的医疗技术。“3D打印医学生物工程、三维导航、腔镜微创技术等一系列科技都已经在我们的手术过程中得到了运用。”在赵卓华看来,医疗过程中,护士的日常工作可以更直观地观察到病患的情况,对病患进行监护。70%的医疗环节是由护士面对病患,相比较医生,护士与病患也更亲近。

在云南阜外医院,护士不仅要监护病患,甚至还要学建筑。“例如手术室的设计如何才方便医护人员的行动,科室、手术室之间的分区等等这些都会采纳护士的建议,一部分区域是由护士来建议设计方案的。”

空缺了对孩子的陪伴

赵卓华刚毕业时就职于云南省精神病院,主要从事的是精神护理方面的工作,后来,他从昆明到上海,从手术室到急诊科,最后他又从江苏淮安回到了昆明。“来到云南阜外工作,已经是我第七份工作了。”这次的回归,是因为爱情。

赵卓华的妻子也是一名护士,这样一来两个人有很多共同话题,但两个人照顾家里的时间就很少。“我们都管家,但也都管不了、管不好。”每天早上8点他就要到岗,晚上经常超过了11点才能下班回家。

他们的“小棉袄”刚刚两岁,但她经常都不能见到爸爸。赵卓华晚上回家,女儿已经睡了,早上上班时候女儿还没起床,所以他只能晚上回家后到房间里看看她,但不能陪她玩,有时候从周一到周五都不能陪伴女儿。

“我周围很多同事都是这样的状态,都顾不了家。”赵卓华的妻子为了陪伴女儿,经常上夜班,两个人就这样交错着照顾家庭。面对女儿的不亲近,他有些无奈。

云桥网记者 关喜如意

更多故事↓↓↓