生态惠民因“绿”而富

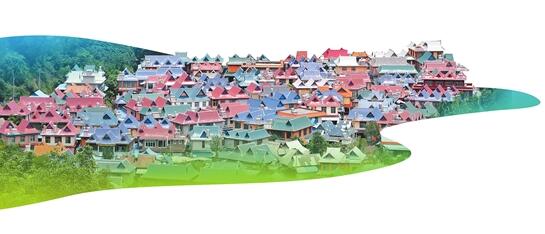

勐腊县勐远城子村

西双版纳素有“北回归线上的绿宝石”“森林生态博物馆”等美誉,具有良好自然禀赋,拥有北回归线上仅存的热带雨林。如何把生态资源转化为生态资本,进而变成发展资本?西双版纳傣族自治州委、州政府始终将生态环境作为生存之基、发展之本,发力“生态+”,把绿色富农理念深植大地,走出一条从生态环境优势到生态经济优势,最终落脚到“生态民生”的持续发展之路。

从“大粮仓”向“绿粮仓”转型

中午时分,一场暴雨过后,勐海县曼拉村显得更加苍翠欲滴。勐海县是西双版纳州的产粮大县,曼拉村的稻米因口感好在当地小有名气。39岁的玉楠儿在自家店里分装稻米:“以前游客来这里游玩,觉得稻米很好吃,每年都要通过微信从我这里买一些回去。”谈到去年的收入,玉楠儿自信地笑了,仅仅是卖稻米就有10多万元。

村小组党总支书记岩温龙介绍,曼拉村民小组全村89户518人,有耕地面积2200亩,主要以种植稻米、茶叶、甘蔗为主,2019年全村人均可支配收入达到了1.2万余元。同时,热带雨林果脯、曼拉米酒、红糖、曼拉茶地鸡、手工艺品、竹编、傣锦备受游客青睐,户均收入6万元至10万元,产自曼拉的“云西傣香软米”成为云南六大名米之一,远销北京、上海、浙江、广东等地。

曼拉村的富裕,源于西双版纳持续深化农业供给侧结构性改革,大力发展绿色水稻种植,走绿色兴稻、质量兴米、品牌兴市的思路。在省委、省政府作出打造世界一流“三张牌”的决策部署后,该州紧紧抓住政策机遇,在发展壮大规模的基础上,擦亮“绿”底色,推动“大粮仓”向“绿粮仓”转变,全州水稻不仅“种得好”,而且“卖得好”,水稻产业实现转型升级、提质增效,成为农业增效、农民增收的有益补充。以勐海县为例,2020年推广水稻机插秧面积22万多亩,水稻耕种收综合水平达68%,水稻全程机械化种植产量创下新纪录,全国农业机械化示范县水平进一步提升。