九天八夜的生命接力 ——国家隧道应急救援中铁二局昆明队参加缅甸地震救援纪实

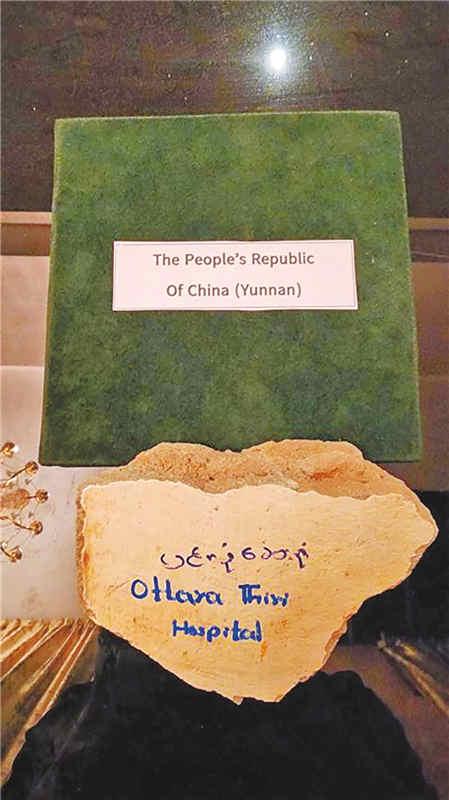

缅甸消防救援总局所赠的墙体碎片。

3月28日,缅甸中部突发7.9级强震,造成重大人员伤亡和财产损失。

地震发生后,云南紧急调拨人员和物资驰援,中国云南救援医疗队成为第一支抵达缅甸、第一支救出幸存者的国际救援队,运送了第一批国际救援物资,为遭受巨大灾难的胞波送去了最有力的帮助和最温暖的守护,充分彰显了中国速度、大国担当。

国家隧道应急救援中铁二局昆明队被编入中国云南救援医疗队,临危受命、星夜驰援。救援中,昆明队展现了中国救援的专业精神,传递着中国人民的深厚情谊。临别之际,缅方将救援时清理的墙体碎片制成纪念品相赠,让这场跨越国界的生命驰援,成为中缅守望相助的永久见证。

中国云南救援医疗队开展踏勘搜寻及安全评估工作。 供图

1、18、112,刻不容缓赶赴

1、18、112,这几个数字,串联的是一段星夜驰援的难忘经历。

3月28日21时,缅甸中部发生强震后不到7小时,昆明队接到跨国救援指令。这支国家专业队在1小时内完成全队紧急集结,根据调遣单位统一安排,选派18名骨干队员,携带卫星电话、生命探测仪、地震预警系统等112台专业装备整装待发。

接到前往缅甸地震灾区驰援的消息后,昆明队的队员们纷纷主动请缨。“从新闻中获知灾情那一刻起,我们就紧绷神经,启动了应急响应机制。”昆明队通信监测中队队长熊丹说,灾情就是命令,他们必须做好万全准备。

队伍如何在救援中尽快发挥作用?作为前线指挥员,昆明队队长穆树元在前往缅甸灾区的一路上难免忧心。

但灾情不容犹豫。3月29日晚,抵达内比都欧达拉蒂利医院救援现场,队员们立马充满斗志。“任务来了,这是每个应急救援人员的本能反应。”穆树元和队员们迅速行动起来,对现场进行安全评估、寻找生命迹象,并积极与缅方救援力量沟通协调……

因内比都地区大面积停电断网,常规通信手段完全失效,救援工作面临挑战。

穆树元当机立断,通信先行!他很清楚在断水断电的灾区,卫星网络就是贯穿“黄金72小时”的生命线。

熊丹和队友立即投入便携式卫星通信设备的架设工作。这个平日只需5分钟就能完成的任务,在异国灾区却遇到了意想不到的困难——设备参数需要重新配置,信号源需要反复调试。

“当时建立专用通信网络一直不成功,我感觉每一分钟都在燃烧,内心十分着急。”熊丹坦言。经过近1小时的远程协作和紧张调试,他们终于成功搭建起稳定的宽带卫星网络。这条“通信生命线”不仅实现了前后方指挥调度的实时互联,更显著提升了整体救援效率,为抢救生命赢得了宝贵时间。

中国云南救援医疗队在缅甸内比都欧达拉蒂利医院开展救援。 记者 张莹琳 摄

不怕、怕,铁骨柔情并重

“出发前,你们害怕吗?”

“不怕!”“不怕!”

……

“怕!”

……

“怕与不怕”的担忧,在队员之间形成奇妙的划分,不同的回答是因为岗位和职责的不同。

回答“不怕”的是昆明队特勤二中队队长龚太万、特勤一中队副队长肖成成和其他所有赴缅甸开展救援的队员。

龚太万的训练笔记里藏着答案——每天6时开始的负重越野,周二周五的10公里耐力跑,还有被翻烂的《应急救援处置规程》,开展了一遍又一遍的重大自然灾害模拟实训。

“我们不是天生无畏,是日复一日的肌肉记忆,让工具成为自己的另一只手。”龚太万说,去年37次实战演练积累的数据和超过10次的地震模拟实训积累的经验,最终化作缅甸救援现场废墟上精准的破拆角度——误差不超过2厘米的液压顶撑,正是他们敢说“不怕”的底气。

出发前,肖成成不敢告诉父母自己即将深入缅甸震区。“因为妈妈的身体不太好,父亲又在外地,怕他们担心。”肖成成说,他只打了一个电话给爱人,爱人叮嘱他一定要注意安全。到了缅甸的第二天,他才把在缅甸救援的消息告诉父母。

回答“怕”的是昆明队总工程师王献泽。

作为后方指挥中枢的“最强大脑”,这位总工为前方提供交通、灾情等信息支援。“虽然我在后方,但我时刻担心前方救援人员的安全问题,我真的怕,怕他们遭遇余震,怕他们出事。”王献泽说。

首批队员出发后,王献泽就一直守在调度室,随时和前方保持联系,了解进展情况并协调各方资源。“队员从仰光到内比都的9小时内,我们前后方基本处于失联状态,当时我担心不已。”直到队员联系上后方,他才长长舒了一口气。

这时,王献泽已经在调度室里值守超过了24小时。“知道他们平安的那一刻,我才发现调度室的椅子硌得尾椎生疼。”这位总工程师说,9天后,队员全部安全返回国内,他从机场接机后才第一次回家休息。

中国云南救援医疗队开展破拆搜救。 供图

1%、100%,不眠不休奋战

此次缅甸救援任务是昆明队特勤二中队队员李建伟的首次“国际考场”。“当地建筑结构完全不同,40摄氏度高温下防护装备就像蒸笼,语言障碍更是给救援增加了难度。”李建伟坦言,出发时背包里除了救援装备,还有连夜准备的各种应急物资。

当地时间3月30日凌晨1时,内比都欧达拉蒂利医院的废墟下,救援队正在与时间赛跑,李建伟在十分钟内经历两次生死时刻——地震预警系统突鸣,电钻声误触撤离哨。“撤离指令响起时,后背瞬间被冷汗浸透。”这位参与过多次重大救援的硬汉回忆,专业训练形成的肌肉记忆让他和队友在余震中完成迅速撤离。

在破拆工作实施过程中,李建伟运用了“当地翻译志愿者+国际通用手势”的双重沟通模式。当发现被困老人右腿断裂、严重变形时,他通过志愿者实时传递医疗信息,通过“手势停顿法”控制破拆节奏,最大限度减少二次伤害。

同样负责破拆工作的肖成成手持沉重的冲击钻小心翼翼地打着探孔,他还找来粗木棍,抵住中间的墙体,防止震动导致墙体二次塌陷。

通过缝隙,他们一边通过翻译安抚老人,一边让老人找到布盖住眼睛。时间一分一秒地过去,探洞一点一点地挖向老人所在的位置,终于到达了老人附近。

几个队员将老人从废墟下轻轻地拉出来。

“救出来了!救出来了!”

“不要紧张,我们带您回家。”这句通过翻译传递的温暖而坚定的承诺,最终化作现实。

“你去那边要多加小心,保重身体,平安归来。”在缅甸的几个日夜,李建伟把母亲发来的语音信息听了一遍又一遍。他说:“有信心参与跨国救援,一方面是有家庭的支撑,另一方面也离不开日常训练打下的坚实基础。”

昆明队政委李影平介绍,昆明队按照国家安全生产应急救援中心要求,聚焦“一专多能”建设,全方位提升应急救援能力。而在这场跨越国界的生命接力中,从“一专”到“多能”,从区域作战到国际协同,以昆明队为代表的国家专业队正以专业素养和人文温度诠释“中国救援”的内涵。

“全力以赴,我们一起做该做的事,帮更多的人。”4月3日下午,昆明队和缅甸消防救援总局与地方应急救援力量共同开展了地震救援技术交流。在穆树元看来,这是全力守护生命的中缅救援人员的共同誓言。

4月4日,在完成救援任务即将离开内比都的那天晚上,缅甸消防救援总局特意送来当时营救幸存者所清理的墙体碎片进行标记,并连同感谢信一起送到昆明队驻地,以此表达对昆明队第一时间赴缅参与抗震救灾的诚挚谢意。“这是双向奔赴的战友情,更是深厚的‘胞波情’。”穆树元满心期待能和并肩作战过的缅甸战友在未来业务交流中携手共进。

“奇迹在坚持和努力中才会发生,只要有1%的希望,我们都要投入100%的力量去进行救援。”穆树元坚定地表示,生命至上,一切以人民利益为重,一切以抢救生命为先。

中国云南救援医疗队从缅甸返回昆明。 记者 高吴双 摄

尽力、给力、助力,心存“国之大者”

“前方尽力、后方给力、专家助力”,这是李影平对此次跨国救援的总结。

救援中,国家安全生产应急救援中心和昆明队密切联系,及时传达相关救援信息,以便让队伍能更好地开展救援行动。昆明队后方指挥中心优选出卫星电话的最佳摆放位置和卫星类型,让前方队员到达目的地后,第一时间就架起合适的卫星,形成前后联动,提升了救援的效率。

“我们的救援是一种‘完全自我保障’——救援人员自己带着工具、带着干粮和净水器,能在救援现场无后援地开展救援,这是一支铁军的基本要求。但这种方式,也需要我们在平时有各种完善体系的建设作为保证。”李影平介绍。

在穆树元看来,“安全救援”“高效救援”“精准救援”,这3个关键词精准概括了昆明队致力于“科学救援”的核心内涵。

谈及安全救援,穆树元认为,这是保障救援工作顺利开展的基础,简而言之就是要营造安全的救援环境。“我们在内比都欧达拉蒂利医院救援时,着重从几个方面保障队员安全。首先,在人员安全方面,一组作业小队安排一名安全员全程保障救援,现场作业组一共两组,一组安排中方安全员,另一组安排缅方安全员;其次,在环境安全保障上,在现场布置地震预警系统;再者,确保每一个救援人员都清楚应急逃生通道。同时,在国外救援需格外关注交通、饮食、疫情等公共卫生安全问题,只有队员们自身健康得到保障,才能更高效地投入到救援工作中;最后,纪律安全也不容忽视,在国外救援,昆明队代表的就是国家形象,必须保持优良的纪律意识。”

在昆明队基地,各种专业应急装备整齐排列摆放。“这里面有许多我们自己研发的‘黑科技’。”李影平介绍,目前昆明队已经申请了5项专利,装备技术的升级提升了救援效率。

穆树元介绍,在救援过程中,昆明队应用了各种先进装备,形成了集机械化、信息化、集成化于一体的救援体系,各个板块紧密配合、相辅相成。在日常工作中,昆明队不断加强人员培训、装备升级和体系建设,持续推进救援技战术的改进,持续优化应急预案,确保救援行动更加科学、高效。

从缅甸返回后,昆明队迅速对本次救援开展经验总结。

“每次救援都是系统升级的契机。”龚太万说,救援回来后,他们发现了一些需要改进的地方。比如,因航空限制,大型无人机等部分救援设备被迫滞留昆明。所以此次跨国救援后,他们将不同国家的航空限制细化为多种场景方案。为方便把设备带出去,他们还特意定制了航空箱。针对周边国家的不同房屋构造,他们研究制定了不同的救援方案。

“越艰难越向前。”穆树元经常和队员们这样说。

记者 张莹琳 朱东然 韩成圆 刘子语 通讯员 周黎 王昌华