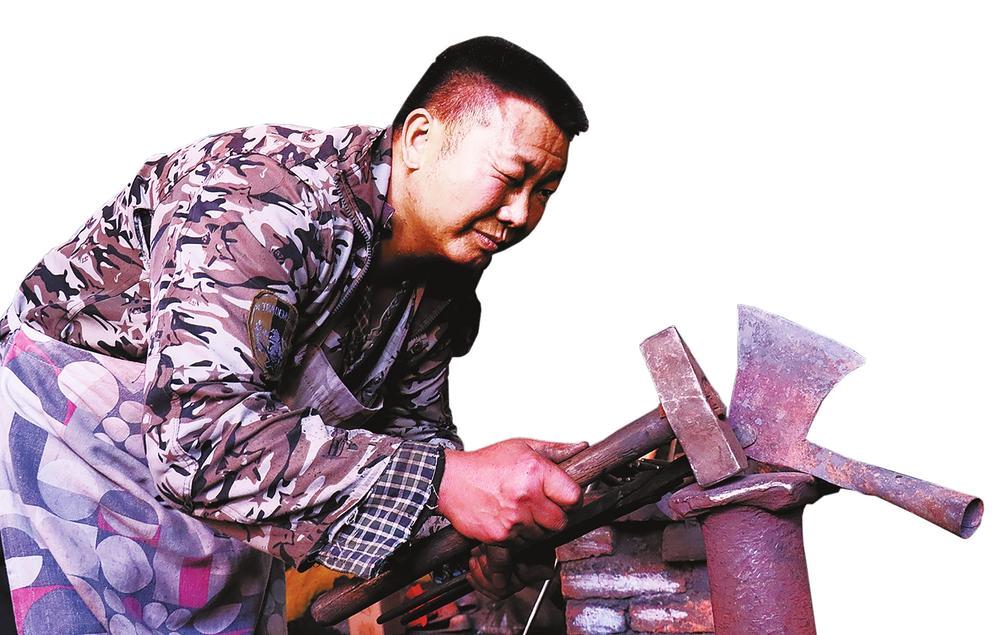

卢朝华 铁锤敲出幸福 炉火炼造匠心

精挑细选

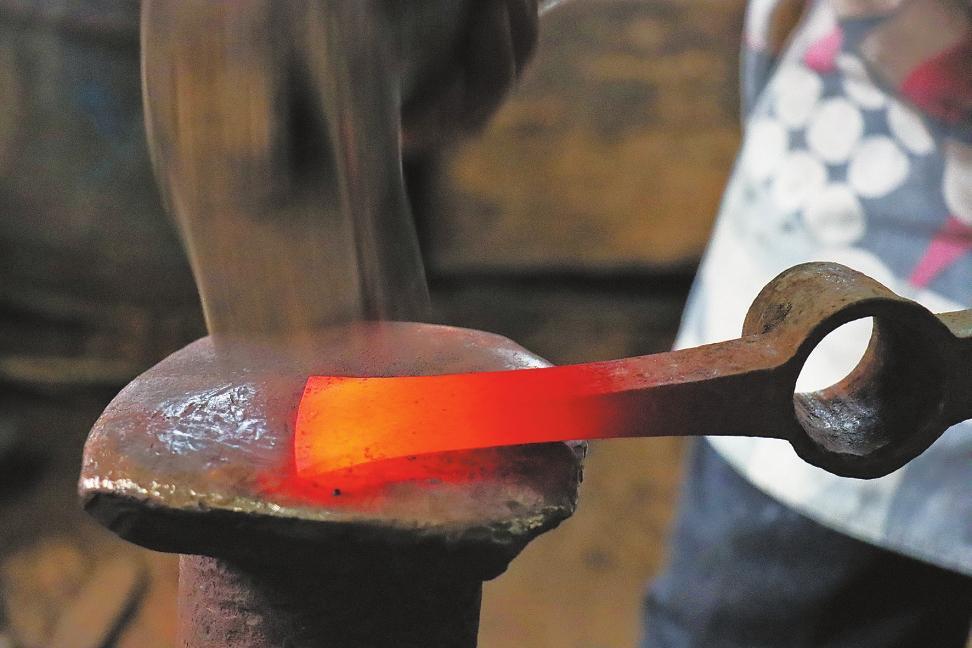

千锤百炼

反复锻造

细致调校

曲靖市会泽县迤车镇的赶集日那天,街上熙熙攘攘、热闹非凡,“卢铁匠”厂房里打铁的叮当声总会盖过商贩的吆喝声和顾客的讨价还价声。循声穿过狭长的小巷,便到了“卢铁匠”家。此时,“卢铁匠”铁砧上的一把斧头即将完工,他便抽空向记者讲述起他打铁的“前世今生”。

缘起 铁业社里聚匠人

“卢铁匠”本名卢朝华,1975年出生于迤车镇索桥社区,一手炉火纯青的打铁手艺和坚持大半生的打铁事业传承于他的父亲。

“这个厂房原来是湖广会馆,是由清朝时期来会泽做生意的湖南人、湖北人建造的。1952年变成了铁业社,我父亲就是第一批进入铁业社工作的手艺人。”说起父亲,回忆起过去,卢朝华满脸自豪,“说是铁业社,其实当时这里是好多手艺人会聚的地方。有打铁的、做木工的、染布的、缝纫的,还有做鞋子、弹棉花的。这些手艺人会集在一起,生产百姓生活中的必需品。随着社会的发展,其他的手艺逐步被淘汰,最后就剩下打铁的。”

卢朝华告诉记者,进入铁业社时,他的父亲一开始是弹棉花,后来学会了打铁的手艺,成为铁业社里技艺最精湛的“卢铁匠”。再后来就把手艺传给了他,几十年过去了,他也成为这个小镇独一无二的“卢铁匠”。

环顾四周,古老的土墙、用石头填补的抽屉般大小的窗户、屋顶两片采光用的“亮瓦”、漆黑粗大的柱子,无不展现着厚重的年代感,阳光透过缺了半截的土墙和屋顶的“亮瓦”,洒在宽大的厂房上,恍惚间看到各类匠人在热火朝天地忙碌着。

坚守 铁锤敲出好生活

到了正午,卢朝华的厂房里渐渐热闹起来,购买新“家伙”的、农具用到老化拿来修补的、家里的废铁拿来加工的……老乡们一边向卢朝华说着自己的需求,一边细细翻看摊铺上打造好的农具:镰刀菜刀、斧头锄头、砍刀、十字镐。干了一辈子农活的他们,对于这些“家私”总是爱不释手,就像女人逛服装店,总觉得这件不错,那件更好,恨不得全部买下。

一个背着背篓的老乡来拿上周送来加工的十字镐,“卢铁匠”准确地找出加工好的十字镐说:“老顾客了,就给20块钱吧。”不讨价还价,也不看看加工的效果,爽快地付过钱,这个名叫宁选科的老乡一边把十字镐放进背篓一边说:“我经常来这里,他家打的铁器锋利又耐用,价格也合理。街上买的铁器用不成,就是他家现场加工的好。”

在保证质量的前提下,卢朝华也会为他们最大限度地省料、省钱,让他们的钱花在刀刃上。“你这个斧头没大问题,就是老化了,轧点钢在斧口,磨快就可以使用啦,20块钱就行了。”“你这块铁一共有8斤,就打一把砍刀有点浪费了,砍刀可以打轻一点,剩下的铁还可以打一把菜刀。”老乡们频频点头,整个交易过程不会有讨价还价和质疑。几十年来,又是乡里乡亲,他们对卢朝华已经怀有习惯性的信任。

卢朝华和老乡说话间,四位看起来有些陌生的顾客走进来。他们来自贵州遵义,从抖音上看到“卢铁匠”的农具,大老远慕名而来。卢朝华连忙热情介绍:“用来砍柴,这个斧头就可以了,如果是专业的木匠,就要大点。这种小巧的十字镐可以放在车里,爬山时用来挖点花花草草。使用中出现质量问题我都会帮你解决。”

挑选了五把斧头后,顾客对卢朝华竖起大拇指:“他家的质量非常好,服务也很周到,‘卢铁匠’真的是名不虚传。”

据了解,卢朝华每年能卖出2000件农具,每件价格从20元到150元不等,年收入10万元左右。虽然达不到大富大贵,但是卢朝华用铁锤“敲”出了一家人的幸福生活。

传承 铁韵匠心显情怀

从1992年开始从事打铁至今,卢朝华的打铁生涯已经持续了33年。烧火、下料、锻打、制坯、打磨、校口、淬火……卢朝华日复一日地重复着自己的工作。通红的火焰、敲打的叮当声、各式农具成为他多年的陪伴。有的农具需要十几道工序的千锤百炼,需要足够的耐心和细心。“最后一道工序是淬火,要把镐刃烧红,再快速放入水中,淬一下后快速取出,使镐刃变白色后慢慢退火,由白变黄再变到蓝色。再弄点水,让它冷却,就是最标准的火色了。”卢朝华一边给一把十字镐淬火一边介绍。

每打制成功一件农具,卢朝华会像欣赏自己的孩子那般看上两眼,小心翼翼地摆在摊铺上,等待着它们的“伯乐”。每当得到老乡们的好评,卢朝华总会开心得眼睛眯成一条缝:“放心用吧,我家的农具如果夹灰软口,我全权负责。”

33年来,卢朝华觉得,他的铁匠手艺能为乡亲们制作满意的农具,稳定的收入又能满足一家人的日常生活,一家老小乐享天伦,他很知足。“我不奢望能赚多少钱,只要打铁的收入能维持生活,我就会继续坚持下去,直到自己干不动为止。”

徒弟王天林跟随卢朝华学习打铁两年了,目前已经能制作简单的农具。卢朝华每月付给他3000元的工资,尽心尽力地教着他每一道工序。“学打铁这个手艺是要靠缘分的,如果有人愿意干这个行业,我会尽心尽力教,把这个手艺传承下去。”卢朝华说。本报记者 蒋琼波

通讯员 代玉春 钱海梅