“自己选择的路,再难也要走下去”

寇福旺传承创新土陶制作技艺,让祥云大营土陶成为畅销品和非遗新名片

寇福旺专注于拉坯

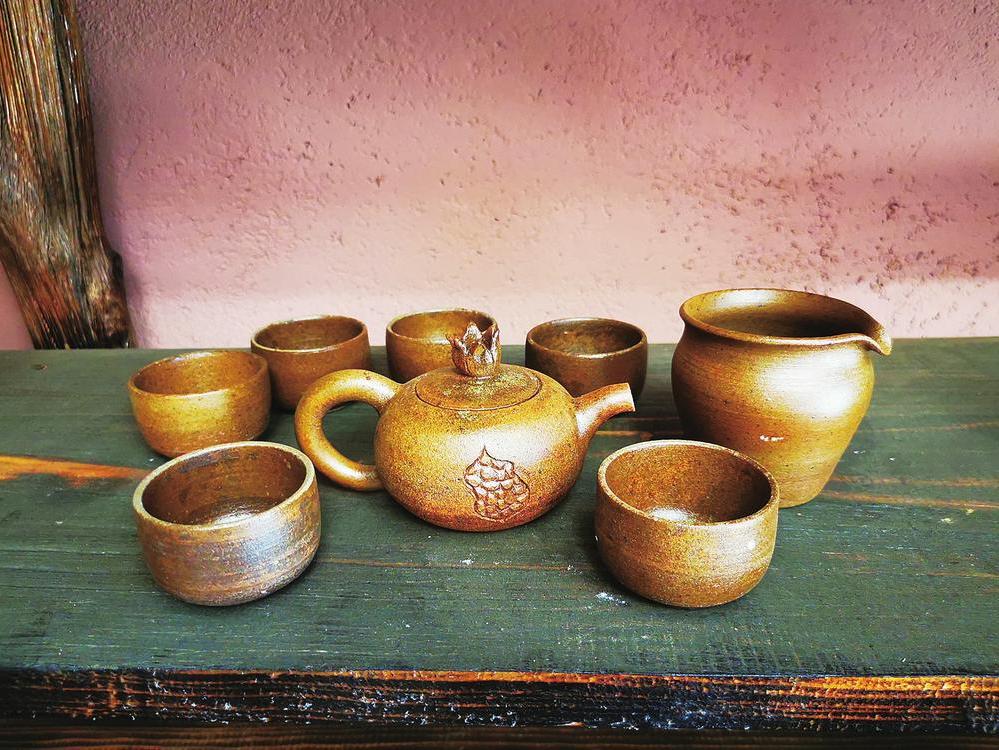

土陶创意产品

总有一些梦想和意志,会薪火相传。

他,把最初的兴趣变成爱好,把爱好变成一辈子的职业。他,从逐渐消失的老物件中重拾非遗技艺,让泥土在烈焰的炙烤中涅槃重生。他就是大理州祥云县禾甸镇大营寇氏龙窑陶艺坊创始人、省级非物质文化遗产保护项目“土陶制作技艺”州级代表性传承人——寇福旺。他深受地方民族民间传统文化的熏陶,坚守土陶制作,在传承与创新中,让祥云大营土陶成为畅销品和非遗新名片。

筑梦天涯

重拾土陶制作技艺

“大营庄,做酒罐,还有最酸咸菜缸,不买大营罐罐心慌慌。”这首祥云人耳熟能详的民谣,是大营土陶融入百姓生活的一个时代缩影。

据史料记载,大营陶器制作技艺至今已有800多年的历史,这一火与泥的艺术,堪称制陶工艺的活化石。

然而,20世纪初,随着人们生活水平的提高以及快节奏生活方式的形成,让坛坛罐罐逐渐淡出人们的视野,大营土陶制品也从原来的一罐难求到无人问津。

1993年出生的寇福旺,一家三代都以制陶为生。“我从小就玩着泥巴长大,四五岁就跟着爷爷和父亲学做土陶。”他说。回忆起制陶生涯时,寇福旺眼里充满了幸福的光芒。他回忆道:“那时候村里有近200人以制陶为生,到处可见的制陶作坊,成为村里一道亮丽的风景,每一个角落都弥漫着烧陶的味道。”

随着时代的发展,陶罐、陶缸等土陶制品被更加轻便的塑料制品所取代。土陶制品滞销,越来越多的制陶人选择外出谋生。寇福旺也不例外。2012年,刚刚高中毕业的他便卷入外出务工的时代浪潮之中。

修车、做销售、进厂打工……“最高的时候一个月能挣到3000多元,在当时已经算高工资了。”寇福旺回忆道,“尽管工资很高,但是一天上班10个小时,有时还得加班,除了工作,基本上没有可以自由支配的时间,感觉自己的灵魂都被束缚了。”

“我还是想做自己喜欢的事情——做土陶。”是命运的安排,抑或是有意的追求。性格内向又向往自由的他几度辗转后,毅然决然地选择了回家创业。

“现在都没有人做土陶了,因为根本卖不出去。”寇福旺说。对此,他的父母极力反对。“既然做土陶赚不到钱,为什么还要自堵门路?”亲朋好友否定的话语像无数盆冷水泼向他,差点浇灭一个少年梦想的星星之火。

“我的信念就是,虽然知道自己坚持梦想可能会输,但依然会去做,而且无论如何都要坚持到底。”寇福旺说,这就是他重拾土陶制作技艺的真实写照。

因为热爱,因为不想让这门古老的技艺消失,寇福旺顶着重重压力,把最初的爱好当成自己的职业。没有窑自己建,没有原料自己想办法找。大山深处似乎有一种无形的力量在支持他,并催促他,重拾技艺、不放弃、向前走!

历尽艰辛

土陶制品涅槃重生

大营土陶历史悠久、种类丰富、釉色庄重、造型淳朴。父亲寇德元把毕生所学的制陶技艺倾囊传授给儿子,老一辈做的土陶制品多为砂锅、腌菜罐、辣子罐、装粮食的大瓶、酒罐等,这些传统的物件如何焕发新生机,是寇福旺打开创业之门的第一大难题。

“我不想做那些太传统的东西。”寇福旺说。2015年,回到祥云重拾制陶技艺后,他找定位、求创新,但苦于没有地方学、没有人教,只能自己一边学习一边实践。

俗话说,万事开头难。取泥、晒泥、筛泥、发泥、打泥、制坯、上釉、烧制、出窑……“在制作土陶的一整套流程中,最难的是泥料的配比。这需要无数次的实践,配比出一款泥料,要看是否好做,做好要看烧出来的效果如何。”回想当年学习制陶的种种经历,寇福旺收敛起脸上的笑容。

熬过多少日夜,付出多少心血,经历多少失败,已无法计算。他说,那时候一心扑到制陶上,仿佛全身有使不完的劲。为了做出一个自己满意的产品,他从早到晚都在“配料—制坯—烧制”的工序中不断重复和实践,有时熬到凌晨一两点。

有道是,功夫不负有心人。吃苦耐劳又善于钻研的他,经过两年的研究和实践,无论是配料还是拉坯,每个环节都烂熟于心、得心应手。

追求技艺精进,是人生的另一场奔赴。他奔赴建水、剑川等地考察学习。2022年,到浙江师范大学参加“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训班”,清华美院的邱耿钰、王耀玲、尚刚,云南大学艺术学院副院长吴自雨等研究土陶的教授,给了他很多启示。

在浙江学习期间,他经常跑到当地一些规模比较大的制陶厂去参观,被压抑的情愫一次次被点燃。经过一个月的提升蜕变后,他信心满满地回到故乡,在各级各部门的关心支持下,创立大营寇氏龙窑陶艺坊。将传统土陶制作技艺与现代生活相结合,融入很多艺术元素,提高土陶的工艺和观赏价值。

一件件精致小巧的土陶制品应运而生,一度要淘汰出局的土陶制品被赋予了新的价值。在他看来,土陶的美在于“至简”,因此他的作品均无繁复的雕刻、绘画或造型,形态原始古朴,和大自然保持着最直观的距离。而“原生态”也正是土陶区别于精美瓷器的最独特之处。

2019年,寇福旺建了新窑。他花了几个月精心制作的第一批作品,全部烧坏了,除了人工和原材料费用,还损失了3万多元。这对他来说,无疑是天大的打击。

“自己选择的路,再难也要走下去。”抱着这样的信念,这个爱陶如命的年轻人越挫越勇。他不断改进窑的结构,重新备货,重新制作,重新烧制。

苦心人天不负。在邱耿钰、王耀玲、尚刚等老师的指导下,茶具、瓦猫等一件件土陶艺术品新鲜出炉。

据邱耿钰教授介绍,寇福旺对落灰釉的处理堪称一绝,那些看上去表面粗糙、有金属感的土陶制品,是因为泥里含铁,通过无氧烧制,又叫还原烧,产生光泽度和多种颜色,使整个作品流光溢彩,极具美感。最贵的一只主人杯卖到1200元。

复杂的工艺给大营土陶带来了独特的“韵味”。由于硬度大、密度小、坯胎结构粗糙有气孔,透气而不渗透,大营土陶制品一度被称为“会呼吸的陶缸”。它的造型典雅、古朴大方、经久耐用,被广泛应用于储酒、储水、储酱油、泡菜、艺术装饰等。焕然一新的土陶制品成了大营极富乡愁的“新名片”。

守住匠心

引领乡村振兴路

“土陶制作技艺是大营独特的文化符号。”寇福旺说,大营是土陶制作技艺传承的灵感富矿,每一个代表性传承人都应该守住匠心,将这门技艺持续传承下去,为乡村振兴赋能。

正是有着这份难得的情怀,寇福旺一边致力于创作,一边加大土陶技艺的宣传和推广,保护、创新和传承土陶制作技艺找到了新的出路。2017年,寇福旺建立土陶制作技艺传习所,开启了带徒授艺的人生之旅,先后培养土陶制作技艺徒弟10余人。由他一手创办的祥云大营寇氏龙窑陶艺坊,被文化和旅游部、教育部、人力资源和社会保障部授予“教研协同基地”称号。

近年来,大营七宣村大力发展乡村旅游,寇福旺又有了新的玩法。他依托当地民族文化特色,把土陶制作技艺融入“旅游产业+民族文化+乡村振兴”的发展理念中,打开体验土陶制作的大门,让游客一起参与体验创作、烧制、出窑等整个流程,感受土陶文化的魅力,为乡村振兴注入了新的活力。

他坚持在创新中发展,在发展中突破。先后3次被邀请参加“三月街”民族节民族民间手工艺品展销,2019年参加祥云—上海浦东新区“桃花节”两地文化交流非遗展示展演,并多次赶赴省外开展非遗文化交流活动。他的土陶制品一度成为土陶制作技艺“围炉品茶·话青春”“普淜镇天峰山歌会”等宣传展示活动的特色和亮点。

一切为了土陶,为了土陶的一切。寇福旺把制陶主战场从大山深处搬到县城的黄金地段,在最繁华的龙翔路中段开起了非遗文化展示厅,从单一的创作升级到“创意+展示+交流+培训+销售”的多业态发展。通过“线上+线下”的销售模式,一件件精美的土陶文化创意商品插上了腾飞的翅膀,飞越大山,飞向祖国的大江南北。

记者 王利绚/文 通讯员 杨丽芳/图(春城晚报)