“一带一路”上的朋友

一声朋友一起走。

共建“一带一路”倡议提出十年来,各国人民携手同行,你、我、他,最终汇成了我们。

在风云变幻的世界中,中国主张、中国方案掷地有声,世界各国人民从国与国的交往中、在新闻和书本的阅读中,认识了中国朋友习近平。

在日新月异的发展中,共享机遇、共同繁荣成为共识,越来越多的人在密切的合作中跨越国境,成为携手进退的好伙伴。

在你来我往的交往中,守望相助、命运与共、造福世界。无论身处边境两侧还是相隔高山大海,心与心更加贴近。一声朋友,无需多言,情暖天地。

今天,我们带你听听“一带一路”上这些朋友的故事。

万万高速。 供图

厚植友谊 共促发展

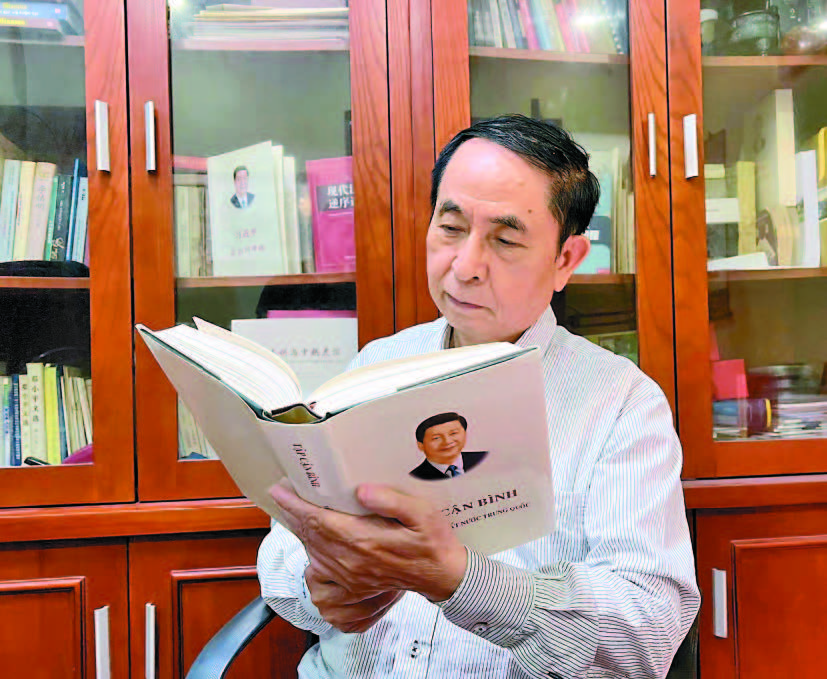

阮荣光:做中国的朋友,很自豪

阮荣光 供图

1992年,阮荣光前往北京担任越南驻华大使馆一等秘书,负责中越两党间的联络工作。2008年,时任越共中央对外部中国—东北亚司司长的阮荣光再次来到北京,担任越南驻华公使。第二次驻华期间,阮荣光与时任中国国家副主席的习近平多次会面,在工作中与习近平结缘。

2015年,习近平以中共中央总书记和国家主席身份访问越南。此时,阮荣光已回到越南4年,任越共中央对外部中国—东北亚司司长兼越中友好协会副主席。此行中,阮荣光与习近平主席再次会面。令他激动的是,习近平主席访越之际,《习近平谈治国理政》第一卷越南文版出版发行,他作为主要翻译者,在与习近平主席的会面中聆听了自己字斟句酌研究过的理论和思想。

随着研究深入,阮荣光对习近平新时代中国特色社会主义思想有了更加深刻的理解。他以“奇迹”二字形容中国脱贫攻坚战取得的全面胜利,用“中国在不懈坚持和积极调整”描述共建“一带一路”的推进,用“不容质疑”评价党际交流在越中关系中的地位。

2022年10月30日至11月2日,越共中央总书记阮富仲访问中国,成为中共二十大闭幕后首位访华的外国领导人。阮荣光用“里程碑式的外交”形容两国关系的发展,“越谈越拢,越走越亲”则是他对当下越中关系的期盼。

阮荣光越来越感受到,越中在现代化建设方面互相借鉴,两国友好关系持续发展。正在寻找可持续发展和绿色转型道路的越南与中国一直在寻求互补合作。基础设施建设、经贸合作稳步推进,中共二十大报告强调的共商共建共享的全球治理观在越中合作中得以实践,为两国人民带来更多福祉,也在地区和世界范围内形成正向示范效应。

这位中越友谊的见证者,也是深化友谊的实践者。

“让下一代了解越中友谊是我最幸福的事。”在中国时,阮荣光越南文化课堂多次开讲。回到越南后,他向越南年轻人讲述两国厚植传统友谊的故事、访问中国的27个省(区、市)的所见所闻。

他能一字不差背诵《五朵金花》越南文版小说的导语篇,喜欢用长笛吹奏中国歌曲《天路》《女儿情》,也热衷与年轻一代畅聊中国小说《西游记》《三国演义》。如今,他的孩子也从中国学成归国,以教师、商人的身份延续着与中国的情缘。

2015年,习近平主席访问越南之际,在越南《人民报》发表题为《携手开创中越关系的美好明天》的署名文章,文章中引用了一句中国古语:“积力之所举,则无不胜也;众智之所为,则无不成也。” 阮荣光说,积力所举,他已为越中友好奋斗半生;众智所为,他仍愿为影响更多人继续努力。

萨马诺·奔舍那:一本相册诉说跨越世纪的同窗情

萨马诺·奔舍那 本报记者 黄议娴 摄

老挝的奔舍那家族是中国的好朋友、老朋友,也是中老友谊的见证者、传承者、推动者。奔舍那家族珍藏着一本相册,记录了一段跨越山河与岁月的中老情谊。

1961年中老建交前,时任老挝外交大臣的贵宁·奔舍那多次前往中国,为推动两国建交作出重要贡献。后来,他的子女在年少时也到中国求学。聊起这段青春岁月,贵宁·奔舍那的次子萨马诺·奔舍那动容地回忆起当时的点点滴滴。

在北京市八一学校念书时,萨马诺与青少年时期的习近平相识。萨马诺笑着说:“习主席和我的一个同班同学是好朋友,他来找这个同学玩的时候,我们见过面。也许因为我是‘白羊群里的黑羊’,当时还长得胖胖的,穿着特制的衣服,他就记住了我。”

奔舍那兄妹毕业回到老挝后,这段情谊也一直被互相挂念着。2010年,时任中国国家副主席的习近平访问老挝时,特意与奔舍那兄妹见面叙旧。“这算是我们毕业离开中国以后的第一次见面。习主席专门送了我们一本相册,里面都是我们在北京就读过的3所学校的老照片,真是有心了。”萨马诺翻开相册分享道:“看,这是八一学校的校门。现在八一学校建起了新的教学楼,很漂亮,旁边的两栋老楼就是我们的宿舍,我当时住一楼,现在它们还保留着。”

后来,萨马诺多次来到中国旅行和交流。他说,几十年来,中国变化很大、发展很快。“就拿云南来说,我第一次去云南是1967年。在我的记忆里,云南就是‘满眼绿’,特别是昆明翠湖那一带,绿树成荫,现在周边建起了高楼大厦,但生态仍然很好。正如习主席说过的,要不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”

2021年是中老建交60周年,也是在这一年,中老铁路通车,助力老挝从“陆锁国”变成“陆联国”,开启了构建中老命运共同体的新篇章。“以前没有的,现在都有了。”萨马诺说:“老挝出口到中国的商品,如矿产品、农产品越来越多,双方的贸易往来更加密切。此外,泰国的水果也能更快地出口到中国;客运列车几乎每一趟都满员,乘坐列车旅游的泰国游客也很多。不管是经贸交流还是人文合作的空间都更大了。可以说,中老铁路使各方受益。”

今年5月,100名老挝小学生乘坐中老铁路国际旅客列车来到中国,在西双版纳、昆明和北京等地与中国学生交流学习,这些学生回老挝后和萨马诺见了面。“以前没有火车,要送这么多学生去中国不容易,现在方便了很多。这些学生从中国回来收获很多,他们学会了折纸,折成龙的形状,还画画,画得最多的就是长城。之后中国的学生也会来老挝交流,老挝的学生们正在准备老挝特色手工艺品,欢迎中国朋友的到来。”萨马诺说。

聊着两国下一代如何在交流中传承友谊,萨马诺还与记者一同唱起中文歌曲。歌声里,跨越半个多世纪的同窗情温暖动人,心连心、梦牵梦的中老情闪耀光芒。

吴温丁:“一带一路”是新时代的缅中“金银大道”

吴温丁 供图

作为缅甸资深媒体人,吴温丁多次到中国考察交流。在访问北京、上海、广州、深圳、昆明、敦煌等城市的过程中,他近距离地感受到当地的经济社会发展。“对中国的了解越深,我愈发敬佩习主席。”

2017年9月,吴温丁受邀到中国参加了“一带一路”媒体合作论坛,论坛上,他特别关注到习近平主席为2016年举办的“一带一路”媒体合作论坛发来的贺信。“习主席在贺信中说,媒体在信息传播、增进互信、凝聚共识等方面发挥着不可替代的重要作用,我非常赞同。”

这段话让吴温丁一直记忆犹新,也让他开启了与“一带一路”之间的缘分。“自从深入地了解共建‘一带一路’倡议后,我就不断思考在缅甸如何推广习主席提出的这一倡议。”回国后,吴温丁拿起手中的笔,在《北极星》周刊的头版头条发表了《缅甸记者眼中的“一带一路”》,阐述了自己对“一带一路”倡议的认识。

从那时起,解读“一带一路”倡议成为吴温丁乐此不疲的工作。吴温丁表示,“你中有我,我中有你”的缅中命运共同体对于世界和平发展具有重要的现实意义。对于中缅经济走廊这一“一带一路”倡议的重要组成部分,吴温丁做了许多深度报道。“对于我们国家来说,缅中经济走廊意义非常重大。”吴温丁解释道,这条经济走廊连接缅甸最贫穷的地区和最发达的地区,有利于推动缅甸经济社会的发展。

37篇文章、346页文字……2022年,吴温丁创作出版了《缅中“金银大道”友谊诗歌集》。繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路……他在书中这样描述“一带一路”。“在我看来,今天的‘一带一路’就是新时代的缅中‘金银大道’。”吴温丁说。

“今年正值共建‘一带一路’倡议提出十周年,展望下一个十年,我希望通过正在撰写的新书《理解中国 走进中国》把中国的情况及习主席的思想介绍给更多的缅甸读者。”今年72岁的吴温丁眼里充满了光彩。

宋飞:我收到了最有意义的一封回信

宋飞 本报记者 沈燕 摄

柬埔寨国家审计署审计师宋飞没有想到,他会在45岁这年(2022年)踏上中国土地,成为一名南京审计大学审计专业硕士国际班的留学生。

更让他没有想到的是,因为这段留学经历,今年7月4日,他收到了一位中国朋友的特别来信。

“得知你们到中国留学后,通过课堂学习和实地走访,提升了专业素养,深化了对中国的审计制度、对中国特色社会主义和中国共产党的认识,我为你们学有所获感到高兴。”这天,中共中央总书记、国家主席习近平给宋飞所在国际班的全体留学生回信。

“全班同学都非常激动。这是我这辈子收到的最有意义的一封回信,我至今记得信中的每字每句。”宋飞说。

2016年,南京审计大学审计专业硕士国际班设立,至今已累计为76个共建“一带一路”国家的审计机关培养了280余名专业人才。今年,宋飞和班里的36位同学有了给习近平主席写信的想法。“我们想用书信向他表达在中国学习的感受,表达感谢。这份感情比黄金还珍贵,我们会永远珍藏在心中。”

来自柬埔寨西哈努克省的宋飞,与中国的缘分要从2007年说起。那年,中华人民共和国审计署和柬埔寨国家审计署签署了谅解备忘录,在交流审计方法、派团互访、中国派专家培训柬方人员等方面达成共识。后来,随着共建“一带一路”倡议与柬埔寨国家发展战略加速对接,中柬各领域合作进一步拓展深化。为更好分享中国审计成功经验,实现共同进步,中方为柬埔寨国家审计署工作人员提供了更多留学和培训的名额,宋飞也因此获得了留学中国的机会。

在国际班里,宋飞是“老大哥”,也是班里唯一的柬埔寨留学生。宋飞说自己很少觉得孤单或不适应,在中国他不仅结识了良师益友,也与班里来自其他国家的36名审计师建立了深厚友谊,留学生活也因此充实、丰富多彩起来。

在宋飞看来,审计在国家治理中作用重大。“学成回国后,我打算把在中国所学的知识和经验运用到柬埔寨审计体系的建设和完善中,相信这对柬埔寨和柬埔寨人民都是好事。”

“希望你们与中国同行加强交流、互学互鉴,通过审计这个窗口了解中国、读懂中国,为深化国家间友谊与合作积极贡献力量。”这是习近平主席回信中的一段话。“虽然我与习主席从未谋面,但他在信中的鼓励和期望将一直陪伴我前行,给我力量。在我心中,他是最值得敬佩的中国朋友。”宋飞说,最近他正忙着备考汉语等级HSK3级考试,希望下次有机会能用中文向这位“最值得敬佩的中国朋友”说说自己的心里话。

在共建“一带一路”倡议的持续发展和推动下,越来越多的柬埔寨年轻人来到中国学习。宋飞期待着,年轻的他们会选择学习审计专业知识,认识更多中国朋友,为推动柬中合作注入新的动力。

畅叙友情 携手前行

志同道合 共创作品

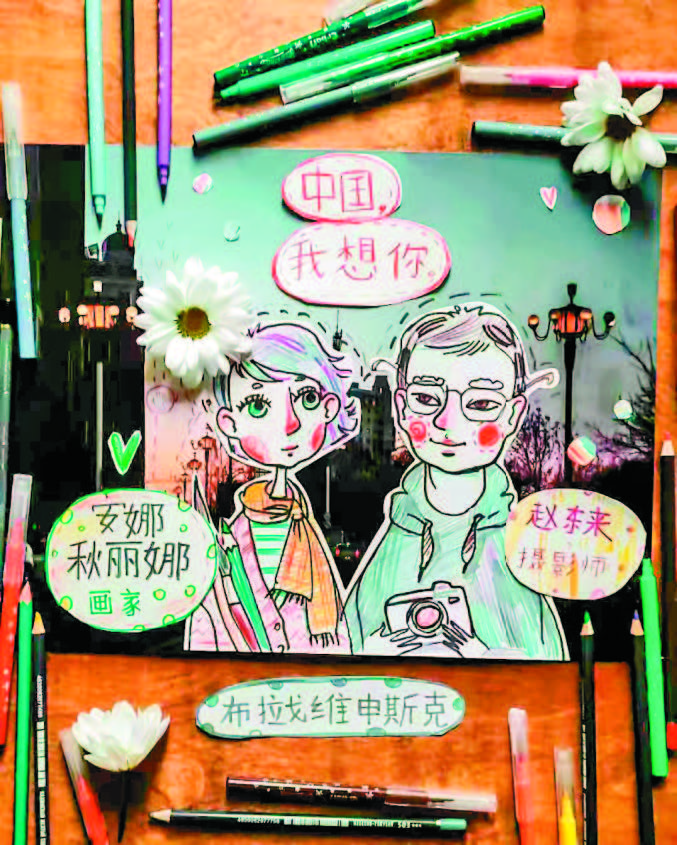

赵东来与安娜·秋丽娜推出的跨界艺术作品。供图

中国东北边城黑河与俄罗斯布拉戈维申斯克隔黑龙江相望,被形象地誉为“中俄双子城”。而分处一江两城的两位“80后”中俄青年,选择以融合摄影和绘画的创作方法联手推出跨界艺术作品,同绘丝路画卷,架起中俄人文交流的桥梁。

中国小伙赵东来成长在黑龙江畔,是一名职业摄影师。赵东来对俄罗斯并不陌生。“小时候的玩具、文具不少是父亲从俄罗斯买回来的,质量很好。”得益于黑河与布拉戈维申斯克电子签证制度,爱好滑板的他只需花费十几分钟就可乘船来到对岸,与俄罗斯玩伴们“同台竞技”。

安娜·秋丽娜是成长在黑龙江(阿穆尔河)畔的俄罗斯姑娘。自小习画,在家乡布拉戈维申斯克读完大学后,安娜成为一名美术老师,此后她又攻读了服装设计专业。“我从没想过自己会成为艺术家,这有些不可思议。”对于安娜而言,绘画是一种生活方式。2010年,一位中国人来到布拉戈维申斯克旅游,购买了安娜的作品。4年后,这位中国人邀请安娜来中国参加画展。当在朋友家中再次看到自己作品时,安娜感受到了与旧友久别重逢般的美好。那一瞬间,她做出决定:“我要成为真正的艺术家。”此后,往返于中俄两国间成为安娜的重要日程。

在2019年的哈尔滨国际经济贸易洽谈会上,安娜与赵东来相遇,短暂的交流拉近了两位“艺术人”的世界,他们迅速成为好朋友。2020年初,受疫情影响,中俄两国朋友只能隔江相望。但在社交网络上,安娜仍关注着赵东来的作品动态。那些关于中国的影像让她憧憬着身临其境。于是,灵感瞬间迸发——将绘画艺术与摄影艺术相融合,用裁剪和拼贴的形式,在跨界作品中实现那些暂时无法完成的旅行。二人立即行动,赵东来负责提供反映中国环境与人文类的摄影作品,安娜填充内容。同时,安娜也会特邀赵东来拍下一些曾经给她留下深刻印象的影像,比如中国的早市等。

2022年5月,安娜与赵东来的主题作品展——“中国,我想你”,在俄罗斯布拉戈维申斯克艺术图书馆启幕,共有35幅作品展出。前来参观的俄罗斯观众络绎不绝。作品展上,安娜用中文介绍,整个创作过程“紧张而兴奋”,因为这是她心底里“关于中国的,最为真诚的项目”。

关于未来,两位创作者有着共同期待:希望他们的作品能被更多人喜爱,也希望通过他们的作品,让更多的中俄民众感受到两城一江的深厚友谊。

良师益友 彼此成就

柯绍(右)与侯志宏在办公室座谈。供图

柯绍是尼中媒体论坛主席、《嘉纳阿斯塔国家周报》总编辑。从事新闻事业36年, 他曾63次到访中国,足迹遍布大江南北。

2020年,柯绍通过朋友介绍,认识了南亚网络电视传媒集团公司(尼泊尔)(以下简称“南亚网视”)总裁侯志宏。凭借对媒体行业的热爱,他们一见如故。来自中国甘肃省的侯志宏生性豪爽,在尼泊尔期间,两人偶尔把盏畅聊。“虽然语言沟通比较困难,但朋友相交当以诚相待,只是眼神和动作就懂得对方的意思。”柯绍笑言,平时他们常用微信沟通,靠翻译软件也能谈天说地。

今年4月26日,侯志宏邀请柯绍去甘肃省庆阳市革命老区南梁镇参加一个游学活动。他们一起游览了黄土高原上密密匝匝的窑洞,了解底蕴深厚的红色文化,为柯绍编辑出版的新书《尼泊尔人眼中的习近平》积累素材。

该书出版后,侯志宏特地准备了推荐语:“于我而言,柯绍先生既是良师益友,又是亲密战友。他深爱自己的祖国,也对中国有着深厚的感情,是我们中国人民的好朋友。”侯志宏眼里的柯绍,有思想、有见解,客观公正、爱憎分明。“柯绍到过的地方,比我还多呐。”侯志宏常感叹。

评价起这段跨国友谊,柯绍说:“我们之间是建立在彼此欣赏上的友谊。虽然中尼文化有很大差异,但新闻专业是相通的,数十载的从业经历也让我们有了心有灵犀的默契感。”侯志宏分享说:“刚开始在尼泊尔做媒体,手续繁杂,我又不懂尼泊尔文,真是困难重重。多亏柯绍的帮助和建议,最后我才创办了南亚网视。”

10月13日,尼泊尔亚洲专业成就奖颁奖典礼在加德满都举行。侯志宏获得了尼泊尔亚洲专业成就奖——最佳媒体人物奖。现场,尼泊尔总理普拉昌达为侯志宏等来自亚洲国家的30多名不同行业的专业人士颁奖,表彰他们在亚洲地区作出的杰出贡献。侯志宏感言:“三年来,南亚网视致力于讲好中尼故事,在文化、旅游等领域发表了很多正能量的作品。这些好成绩,离不开我的好朋友柯绍的指导和支持。”

扶持相助 融洽无间

玛板优(左)和团亮一起整理房间。本报通讯员 张玉 摄

在德宏傣族景颇族自治州瑞丽市的御景大酒店,来自缅甸木姐的保洁员玛板优性格开朗热情,中文流利。10年前,她离开家乡来到瑞丽务工,成为众多“周末回缅”打工族的一员。在这里,她找到了相处融洽、互相支持的姐妹。

从客人退房到清理出一间整洁、舒适的房间,玛板优和她的朋友团亮配合,只需要20分钟。尽管客房工作十分辛苦,但她从未抱怨过。许多客人都称赞过客房的清洁程度和她的服务态度。刚到这家酒店工作时,玛板优常常和本地员工团亮搭档整理房间。经过一段时间磨合,两人配合得很是默契,变成了无话不谈的好搭档、好姐妹。

“姐,我已经拖好地,该你清洁卫生间了。我去隔壁房间先打扫,有需要叫我。”工作日,酒店走廊上总能看到两人麻利、勤快、忙碌的身影,也总能听到玛板优带着外国风味的普通话。

才到瑞丽工作时,由于语言不通,玛板优曾遭遇过沟通障碍。那时,她暗下决心,一定要敢于交友、敢于开口,在生活和工作中提高自己的中文水平。空下来时,玛板优会将近期看的网络小说推荐给团亮,又向团亮请教自己不懂的词汇。

傍晚下班时已到饭点,团亮看到玛板优还在忙活,便从食堂打了两份饭,到工作间等她一起吃。晚餐时间是一天中最放松的时候,这是两人一起刷抖音、聊育儿经、淘宝购物的时间。不善言辞、略带羞涩的傣族姑娘团亮说:“我们俩性格很是互补,如果少了玛板优在身边的欢声笑语,我会很不习惯。”

周末,玛板优通过瑞丽口岸出境,很快就能回家和家人团聚。每次回家,她也会带些缅甸咖啡、零食回来,与团亮和其他姐妹分享。

“我热爱这份工作,每当看到很多回头客又选择我们时,就很有成就感。”玛板优说,她珍惜在瑞丽工作学习的机会,更珍惜与中国姐妹纯真的情谊和一起奋斗的时光。

以心相交 相知相伴

高江涛与崔宪圭(左)。供图

“江涛啊,你是我最亲密的中国朋友啊!”每逢聚餐畅聊微醺之时,崔宪圭都会对高江涛这样说。高江涛是韩国《中央日报》中国市场部总监,谈起与崔宪圭相识十几年的故事,他说:“我们虽称不上袍泽之谊,却是实实在在的忘年之交。”而这段相知相伴的跨国交情,也记录着持续升温的中韩友谊。

“我至今仍记得2006年初春第一次和崔先生见面的情景,那时候我的右手骨折初愈,而崔先生握手力度之大,让我感到‘心有余悸’。然而,通过他有力的握手,我感受到了真诚的况味。”高江涛说,在十几年的交往中,崔宪圭的博学、谦和以及人情味给他留下了深刻的印象。“崔先生不仅能将中国古诗词运用得恰到好处,对中国流行歌曲的演唱也是一绝。”高江涛认为,这都是崔宪圭对中国文化热爱的体现。

自崔宪圭2019年担任韩国纽斯频通讯社特派记者之后,两人相处的时间更多了。在这期间,他们一起野餐、登盘山、游潭柘寺、在古北口长城下小酌……“每每与他相处,鲁迅先生那句经典名言‘人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之’就在我耳旁响起。崔先生是我唯一经得住岁月考验的韩国忘年交。”高江涛说。

今年4月,崔宪圭任期届满后回到了韩国。在这之前,高江涛邀请他到自己的家乡做客。高江涛说,这是他们认识不久后崔宪圭提出的一个愿望,如今他想以此作为离别的礼物。“他看到一望无际的大蒜田时,仿佛想起了曾经的时光,让他倍感亲切。”

如今,中韩关系已迈入“而立之年”,一个个生动而鲜活的故事,见证着两国同行相伴、携手共创未来的友谊。“我和崔先生虽处在不同的国度,他的君子之风令我高山仰止,如果将来有一天我的老家巨野县和他的故乡高城郡能够结成友好城市关系,将真正实现‘小我成就大我’,而我们的友谊也将青松不老、源远流长。”高江涛说。

正如古话所说:唯以心相交,淡泊明志,友不失矣。高江涛与崔宪圭的友谊,也是中韩友好的生动注解。

伊洛瓦底江日落。 本报记者 雷桐苏 摄

记者 王欢 韩成圆 刘子语 黄议娴 杨春梅 陈晨 沈燕 张莹琳 张若谷 舒文 郭瑶(云南日报) 齐晶 《伙伴》 巩欣帅《金桥》