“东看浙江•西看云南”系列报道三|在进步与收获中感受美好

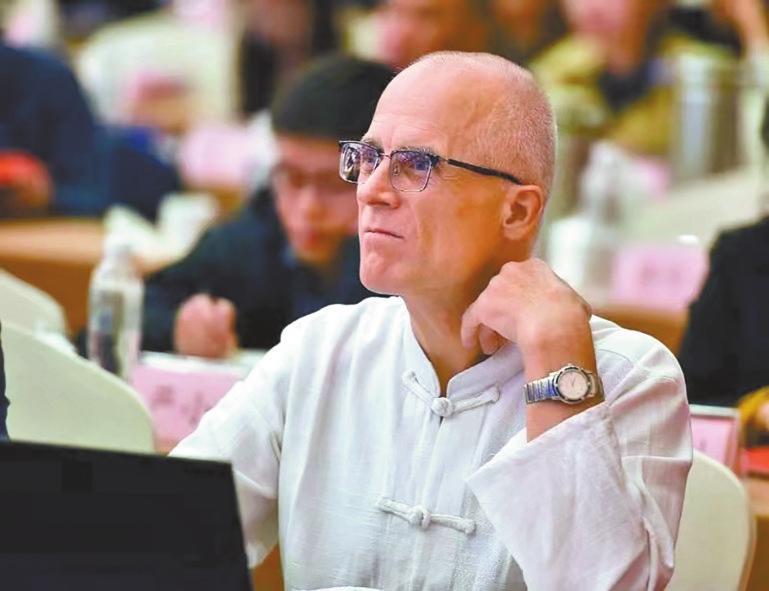

迈克尔(德国)

做公益是我最大的快乐

迈克尔来自德国多特蒙德,高中毕业后选择加入跨国非营利机构“互满爱人与人”(HPP),成为一名国际志愿者。1987年,他来到上海复旦大学学习中文。后来,骑着飞鸽牌自行车的他,从上海出发,跨越1100多公里到达武汉。20多天的旅行让他深入了解了中国社会的方方面面。

“自从1979年离开德国,我先后在土耳其、以色列、哥伦比亚、黎巴嫩、津巴布韦、印度等国参加志愿工作,但最让我难忘的,还是这些年在中国的经历。”2005年,迈克尔回到中国,来到云南负责临沧市临翔区的艾滋病防治项目,取得了明显效果。借助机构之前的防治模式与经验,当地艾滋病感染人数大幅下降。后来,迈克尔发起“未来希望”幼儿班项目,在当地培训教师、改善硬件条件,为云南乡村幼儿提供必要的学前教育。截至2021年,该项目已覆盖全省9个州市的12个县(市、区)。

最近两年,迈克尔在云南启动了一个低碳学校试点项目,让孩子们通过学习和实践了解气候变化对人类的重大影响,并增强保护环境、保护地球的意识。“生命的意义不仅是活着,而是我们给别人的生命带来了何种不同。”迈克尔表示,这是曼德拉的名言,也是他的人生格言。“对我来说,通过公益活动帮助别人,是最大的快乐。”

记者 王靖中 文/图(云南日报)

陈氏青娥(越南)

在云南安居乐业收获多

“我叫陈氏青娥,来自越南河内。2014年,我只身一人来到云南求学。由于越中文化的相似性,我很快便融入了在云南的学习和生活,对这片土地感到十分亲近。”从学生到老师,从小女孩到准妈妈,在云南生活的8年时间,陈氏青娥经历了人生不同时期的身份转换,她对安居乐业的现状感到幸福。

“我现在是云南民族大学的一名越南语外教。除了讲解课本知识,我还通过视频、歌曲等内容让学生了解到更多的越南风俗文化。”陈氏青娥说,来到云南之后,独立解决问题的能力越来越强,也越来越明晰自己生活的方向。她创立了越南语培训班,现在已累计培训社会学习者超5000人。

“结婚后,每年暑假我都会和先生一同回他的家乡巍山县谢旗厂村过火把节。”陈氏青娥开心地聊起来,“夜幕降临时,全村人围着篝火高歌、跳舞,云南人的热情就如同这火把,热烈又纯粹。”

“在云南生活的这些年,我见证了城乡人居环境的不断改善,真切地感受到周围人们对绿色生活的向往,而人象和谐的故事更是温暖了全世界。”陈氏青娥笑着说,云南的城市交通以及对外开放过程中的设施联通都以惊人的速度在建设和完善。

记者 李玲 文/图(云南日报)

耐吉(印度)

瑜伽教练是个“中国迷”

“我是中国女婿,现在是个铁杆‘中国迷’,期待以后成为‘中国通’。”耐吉说,他来自瑜伽发源地——印度瑞诗凯诗,来中国已经15年了,还在这里组建了家庭。6年前,他在浙江省温岭市做起了瑜伽教练。

“温岭是个宁静而美丽的小城市,给人安逸舒坦的感觉。”这是耐吉到温岭时的第一感觉。随着在生活中慢慢了解这个城市,他发现温岭的气候和他的家乡很相似,热情友善的温岭人也让他印象深刻。

15年来,耐吉见证了中国的发展。经济增长、交通便利、城市变美,让耐吉感触最深的是,包括温岭在内的小城市发生了翻天覆地的大变化。“农村美丽得像公园,连公共厕所都建得那么漂亮。”

耐吉认为他同时是一名中国文化大使。他喜欢温岭的三样东西:海景、民宿和海鲜。除了教瑜伽,耐吉最大的爱好是拍美食、美景视频发到国外社交平台,和网友分享自己在中国的生活。他说:“有很多网友私信我,问视频里的是什么地方。还向我咨询第一次来中国玩需要准备点什么。希望疫情早日结束,我想带父母来温岭旅游,去看海、住民宿。”

记者 肖艳艳 文/图(《浙江日报》海外版)

布莱辛(津巴布韦)

在音乐工作室享受生活

在杭州城北的西文街,一个半地下店面里的音乐工作室——Studio 316汇聚了热爱音乐的非洲年轻人,他们热衷于把非洲音乐元素融入到流行音乐中。这间工作室的创始人和CEO是来自津巴布韦的布莱辛。他说,建立Studio 316的初衷,是想让更多的中国人了解非洲音乐。

除了乐队的演出,他们也开设音乐培训课,进行贝斯、架子鼓、非洲鼓等乐器的教学。这样的课程吸引了很多中国年轻人的参与。美术生孟雅琴就定期在Studio 316跟着乐队领队约书华学习贝斯演奏。“我本身喜欢贝斯低沉的声音,非洲人弹贝斯又有一种特殊的节奏感和韵律感,这是我在中国乐手身上感受不到的。”孟雅琴说。

约书华也在教与学中感受到两种文化的融合:“我们在做的音乐、在做的事,就是一种心灵的对话,给人带来快乐。当来到这里的中国朋友释放自己的时候,他们能感受到那种快乐,也能感受到我们其实都是一样的人,只是肤色不同而已。”

谈到未来的计划,布莱辛希望乐队可以带着工作室的理念走出去,让更多人知道Studio 316。约书华对工作室的未来也很有信心:“中国是一个很友好的地方,经济发展又快,可以说到处都是机会,我相信,努力必有回报。”

记者 肖艳艳文/图(《浙江日报》海外版)

声音

南京大学博士生导师、享受国务院政府特殊津贴专家丁柏铨——

把老百姓关心的事办好

民生问题内涵极其丰富,但又可以用一言概之,即想方设法让老百姓过上好日子。在这一方面,浙江出台并实施的诸多举措颇具示范意义:连续十多年每年拿出新增财力的三分之二以上用于改善民生;省级层面百余项大的民生实事工程先后实施;民生实事项目人大代表票决制实现市县乡全覆盖……在经济发展领先全国的同时,浙江也在打造“浙有善育”“浙里健康”“浙里康养”的民生建设金名片。

治国有常,而利民为本。要始终一贯地为人民谋幸福,实心实意地把老百姓关心的事办好。

在浙江,农村深化“千万工程”,有效推进新时代美丽乡村建设;城市加快保障性住房建设、实施老旧小区改造等项目工程。此外,浙江还推出首批城乡风貌样板区试点,探索美丽城镇集群化建设新模式……十年来,民生改善成绩显著,有目共睹。

今天的浙江,城乡居民收入分别连续21年、37年居全国各省区第一;基本公共服务均等化实现度超过98%。

迈入新征程,一个个城乡社区有了新使命,成为共同富裕的基本单元。当前,以未来社区和未来乡村建设为突破口,浙江正推动社区现代化建设,打造人民幸福美好家园。

浙江的民生建设印证了一个亘古不变的真理:悠悠万事,以百姓的事为大;人民至上,当以切切实实把老百姓关心的事办好为落脚点。

浙江大学教授、浙江省新时代乡村研究院副理事长兼首席专家严力蛟——

山海城乡共筑幸福生活

由山到海、从城到乡,“七山一水二分田”的浙江,对于率先突破发展不平衡不充分问题的探索一直是进行时。

通过经济发展较好的靠海区县与加快发展的山区县携手结对,浙江推动建设了一批山海协作产业园、“飞地”园区、生态旅游文化产业园等共建平台,在进一步缩小地区差距、促进区域协调发展方面迈出坚实步伐。

通过“山海协作”工程,山里货搭乘海上风进入中高端市场,“丽水山耕”在大都市的知名度越来越高。景宁畲族自治县通过建立“飞柜”,把“景宁600”高山生态农特产品销往各地,带动了民族地区数万户农民增收致富。

2015年,浙江26个相对欠发达县全部摘帽。2021年,《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布,开启了浙江为全国共同富裕探路的新征程。

过去十年,浙江城乡居民收入均翻一番以上。城乡居民收入倍差从2.37缩小到1.94,城区居民收入最高最低倍差从2013年的1.76缩小到1.61,家庭年可支配收入20万元至60万元群体的比例达到30.6%。

如今,浙江这张覆盖市、县、镇、村的“山海协作网”进一步完善。以高质量发展为引擎,浙江正向着共同富裕先行和省域现代化先行的目标奋力前行。

越南社会科学翰林院中国研究所历史文化研究室主任、中国学博士、研究员陈氏水——

中国扶贫事业成就有目共睹

成功消除绝对贫困,是中国共产党成立一百多年来的突出成就之一。中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标,成功经验有目共睹。其中值得注意的是,中国及时解决脱贫攻坚中的难点问题,包括基础设施建设、易地搬迁等。

建设农村公路系统,把柏油路修到了每个村庄,解决扶贫中的基础设施问题。基于中国正确的主张和政策,目前中国在发展公路、高速铁路、跨海公路、沙漠公路等基础设施建设方面取得了巨大成功,给区域和世界各国都留下了深刻印象和宝贵经验。

许多贫困地区、自然条件恶劣地区的居民被迁往新的易地扶贫搬迁安置区。这些新的安置区,不仅充分保障了居民的生存条件,而且生计发展问题也得到了解决。今年上半年,有劳动力的易地扶贫搬迁家庭基本实现至少1人就业。正是由于对人民生活根本性问题的关心和关注,中国的脱贫攻坚得到了广大人民群众的支持。

积极发展各项产业,最大限度地挖掘农产品的商业价值帮助贫困人口脱贫,这是一项很宝贵的中国经验,值得各国借鉴。农业领域中电商的发展,是中国脱贫攻坚的亮点之一。通过电商平台和直播平台,山区、边远地区特色产品惠及消费者,帮助农民实现脱贫。在新冠肺炎疫情期间,电商对中国农村的农业发展越来越重要。网上订购和无接触配送为农户带来了稳定的收入,也降低了传播风险。目前,中国政府正致力于通过提供电商培训课程和为农民销售产品提供必要的基础设施,使贸易成为消除贫困的长期解决方案。这正是确保人民生活温饱和可持续发展的正确方向。正如习近平总书记所说,脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。

在越南,扶贫工作也是党和政府的重点工作。从20世纪90年代开始,至今已取得重大成就。2015年,越南被评为在实现联合国千年发展目标扶贫进程中取得重大进展的国家之一。今后,越中两国都需在改善人民生活的工作中,继续以人民为中心,利用好各地优势,创造更多就业机会,提高人民生活质量和水平,特别是边远地区人民和少数民族同胞的生活质量和水平。

记者 陈晨编译(云南日报)

柬中关系发展学会会长谢莫尼勒博士——

中国经验惠及更多人民

《习近平谈治国理政》第一卷至第四卷毫无保留地公开介绍了中国愿与世界分享的成功经验,特别是与时俱进地公开分享具有中国特色的减贫经验。通过40余年的发展,中国不仅彻底解决了粮食安全和民生问题,还实现了全面建成小康社会的奋斗目标,为世界各国减贫提供了成功的经验和典范,创造了人类减贫史上的中国奇迹。

在中国共产党的领导下,各地各级行政机关积极参与,集聚路桥建设企业以及教育、医疗、公益等相关机构,将全中国范围内可协调使用的力量和资源整合到此项伟大事业中来,想方设法实现人民脱贫。正如中国有句俗话说:“团结一心,泰山可移”,全中国人民都参与到了减贫事业中来,实现全面脱贫是全民全社会的共同愿望。这样的团结不仅是口号或者理论,而是用实际行动协调和推动贫困地区发展,实现贫困人口脱贫。

通过昆明云迪行为与健康研究中心举办的活动,我曾有机会到云南省西双版纳傣族自治州一个偏远的山村进行参观考察。该村通过发展旅游项目,将村庄打造成为新的旅游景点,结合当地独特的民族特色建筑和民族文化,吸引了大量游客。令我印象深刻的是,村里的民宿、餐馆全部使用电子支付系统,还配备了迎接客人的机器人。

为增强脱贫的自主性,中国始终秉持着“授人以鱼不如授人以渔”的理念。如今,这样的发展理念正影响着柬埔寨在内的东盟成员国。位于柬埔寨茶胶省巴迪县的丹诺村,距离首都金边60公里,是一个美丽的村庄。在中国和平发展基金会的资金和技术援助下,该村已发展成为柬中减贫合作的示范村。2021年1月29日,中柬友好扶贫示范村项目正式启动。在过去两年,该村发展变化非常大。修建了通往村庄的公路,为村民提供清洁用水,改善教育和卫生状况,发展村庄民生工程,如发展畜牧养殖、开设技术培训班等。在该项目的推动下,丹诺村村民的生活得到极大改善。对于中方的帮助,村民们纷纷表示感谢。如今,柬埔寨王国政府各部委和相关机构相继到该村参观考察,深入了解中国减贫经验,并将可行的中国经验推广到柬埔寨广大农村地区。

记者 沈燕编译(云南日报)