叮咚说果 | 吃桃子时,我们究竟吃的是什么?

你是否想过这样一个问题,

什么样的水果最中国?

或者哪些水果在文化上最能代表中国?

你可能立马会想到

杨梅、荔枝、山楂、柿子、李子……

没错!

这些世界公认原产于中国的水果,

对我们来说不仅常见,

还积淀着丰富的文化和象征内涵。

不过,

有一种水果比较“委屈”,

它生在中国,

却长期被西方人误解。

它是孙悟空的最爱,

是寿宴上的主角,

更是很多80、90后小伙伴

吃罐头时的甜蜜回忆。

它就是桃!

桃对中国人究竟意味着什么?

它又是怎样被西方人误解的?

今天,

叮咚就和大家聊聊

桃子背后的有趣历史吧!

桃子:我的老家在昆明

桃(学名Prunus persica)是一种落叶小乔木,属于蔷薇科、桃属植物。作为果木和观赏植物,桃树在世界各地均有分布。桃的品种众多,其中油桃、蟠桃主要作为果树栽种,碧桃、寿星桃树通常供人观赏。

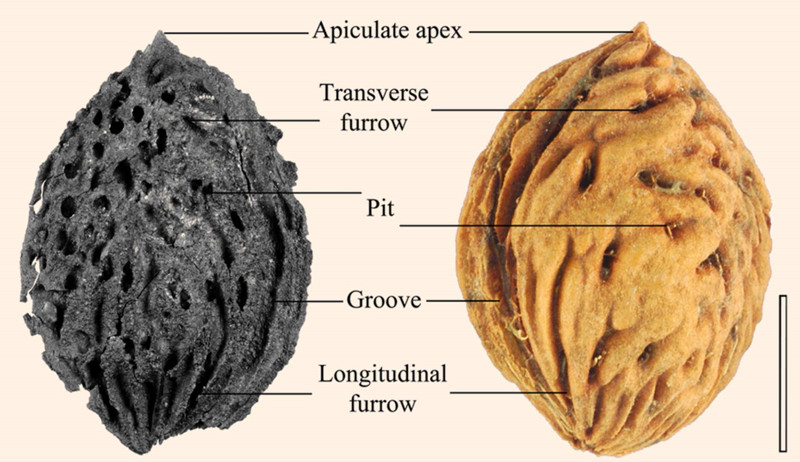

目前,人们公认中国是桃的故乡。2015年,来自中国科学院西双版纳热带植物园的科学家在英国《科学报告》杂志上发表论文,宣布2009年在昆明北郊廖家庙一带发现的八枚桃核化石距今约260万年,年龄上冠绝全球,而它们的结构、形态也与今天的桃核无异。因为发现地点,这些化石已被命名为 “昆明桃”(Prunus kunmingensis)。

昆明桃核化石(左)与现代桃核(右)结构对比

由于是中国的原生植物,我们对桃子的认识、食用历史很长。位于浙江省的河姆渡遗址、河南省的二里岗遗址,以及河北省的台西遗址都曾出土过完整的野生桃核。此后,中国人逐渐开始栽种、培育桃树。虽然对具体起始年代说法不一,但大部分学者相信,中国种植桃子的历史至少超过3000年,长江三角洲则是最早对桃树进行选种、育种的地区。

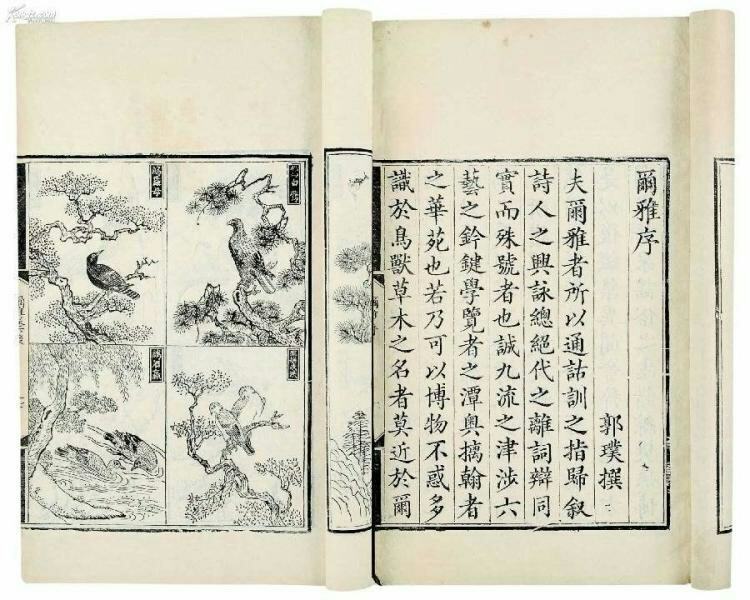

作为常见果树,古人对它的记载自然不少。据信,我国关于桃树最早的记载出现在《尔雅·释草篇》中:“旄,冬桃;榹,山桃。”此外,《诗经》《管子》《尚书》《韩非子》《吕氏春秋》等古籍中都能见到桃的身影,《礼记》更把桃子列为祭祀时必备的“五果”(桃、李、杏、栗、枣)之一,可见其在古代的地位。

晋代郭璞注《尔雅》

南宋时期,中国的桃树种植取得重大进步,培育出了至今仍广受欢迎的水蜜桃。而据1169年的《临安志》记载,当时常见的桃子还包括金、银、红壤、细红叶等,品种可谓丰富。之后几百年里,水蜜桃的栽种面积不断扩大,浙江、江苏、福建等地都有栽培,其价格也越来越便宜。清代叶梦珠在《阅世编》曰:“水蜜桃……每斤不过二三枚,其价值银一钱外,大约三四分一枚……今每斤有四五枚,而价亦贱,不过四五分而已……”看来,当时桃子已经成为人人都能享用的大众水果。

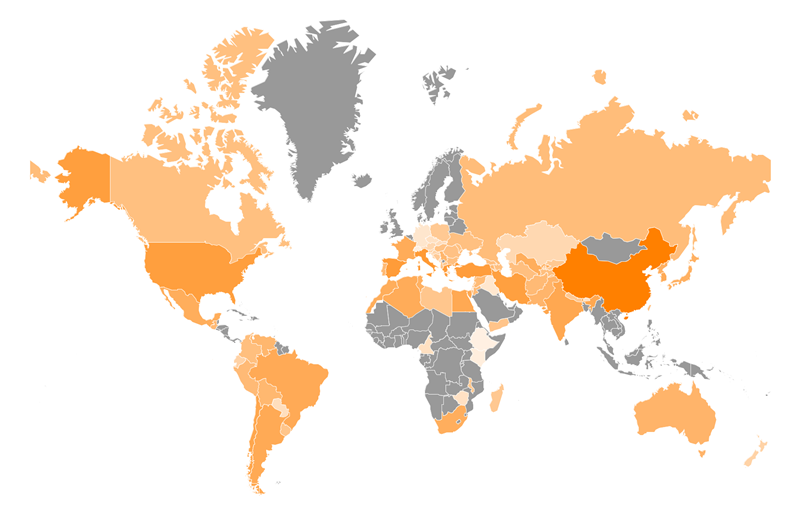

当今全球主要桃子出产国示意图

中国是目前世界上桃子产量最大的国家。据联合国粮农组织(FAO)的统计,2018年中国桃子产量占到全球总产量的62%。山东省、河南省、河北省、陕西省、辽宁省、安徽省、上海市等都是我国知名的桃子产地,北京市平谷区的大桃、浙江省宁波市奉化区的水蜜桃、湖南省株洲市炎陵县的黄桃等更被列为中国国家地理标志产品。

如今,虽然全球各地都有桃树种植,但不可否认,这些桃树最初都是从中国,尤其是老家昆明,一步步走向世界的。

西方人为什么相信桃子源于波斯?

上文中,我们已经清楚地得知,现代科学研究结果一致认定,桃原产于中国,不存在争议。但如果你注意到它的拉丁学名,一定会心生疑惑。学名竟然告诉我们,桃子是“波斯的”(persica)。这是怎么回事?

要说明白此问题,就必须回到历史中,看看这一水果古时的传播路径。

现存意大利国家博物馆的古罗马壁画《桃与壶静物》

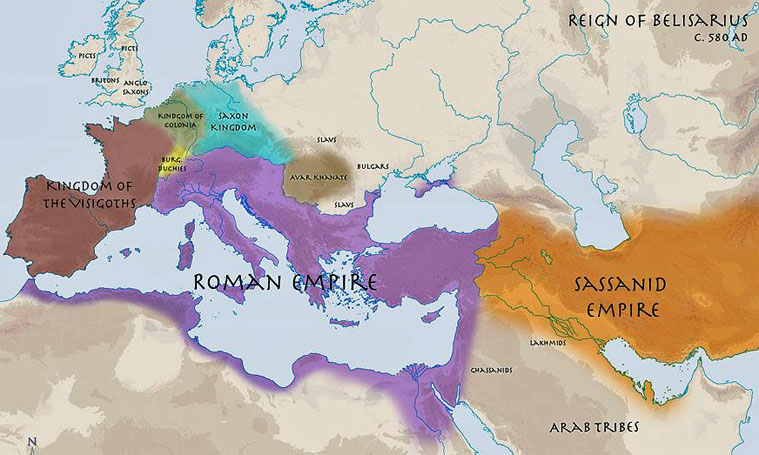

话说,欧洲人第一次接触到桃子,大概是在古罗马时期。公元前一世纪起,为争夺小亚细亚统治权和东西方商路,位于伊朗高原的安息王国和萨珊王朝与罗马帝国爆发了长达数百年的战争。

战争不仅意味着兵戎相向,也意味着更多物质来往与文化交流。桃子就是在这几百年间,通过丝绸之路,从甘肃和新疆经由波斯(今伊朗),到达罗马的。这印证了美国饮食人类学家西德尼·明兹(Sidney Mintz)那番话:“……在人类历史上,改变饮食习惯的方法,就数战争最具效力。”

持续数百年的罗马波斯战争

战争为罗马人带去了桃子。当然,那时的罗马人并没有意识到桃子其实来自更遥远的中国,而将它误以为是波斯当地的特产。古罗马时期,桃子被称为“波斯苹果”(malum persicum)。后来,这个名字逐渐被欧洲各国语言继承,于是就有了英语中的peach、法语中的pêche、德语中的pfirsich、意大利语中的pesca、葡萄牙语中的pêssego等等,而这些词的原意都是“来自波斯”。

近代以来,经过研究,许多西方人已经发现,桃子的原生地其实在中国,而非一直以来认为的伊朗。19世纪的瑞士植物学家德康多尔(Alphonse Pyrame de Candolle)在其著作《农艺植物考源》(Origin of Cultivated Plants)写道:“中国之有桃树,其时代数希腊、罗马及梵语民族之有桃犹早前年以上。”他还认为,中国与西域国家的贸易来往历史悠久,桃子可能是从河西走廊出发,经过中亚、克什米尔等地,最终通过波斯与罗马的来往,传到地中海沿岸的。

德康多尔肖像

无独有偶,达尔文也相信桃子最初来自中国。在仔细究过水蜜桃、蟠桃的生物学特性,并与英国、法国桃进行比较后,他得出结论:欧洲的桃子都源于中国。

当然,如今生长在印度、美洲、日本等世界各地的桃树也都是从中国引种的,区别只在年代早晚。

由此我们明白了,“桃子源于波斯”其实是一个流传了数千年的误解。不过,在人类饮食史上,这样的误解经常存在,无需大惊小怪。让我们再看一眼桃的拉丁学名Prunus persica,prunus对应英语中的plum,指的还是李子呢!

吃桃子时,我们吃的是什么?

这个问题其实可以延伸一下,并且换一种方式来问:我们人类吃喝时,追求的是什么?或者,吃的意义究竟何在?

从生理的角度,吃与喝是为了让人获得活动和生长所需的能量与营养。同时,食物还能带来平静、愉悦、兴奋等心理上的感受。不过,吃的意义绝不仅止于此。

玛丽·道格拉斯

英国人类学家玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)很早就意识到了这一点。她认为,如果将食物看作一条加密信息,其密码一定能在与它对应的社会关系模式中被找到。换言之,我们吃什么、不吃什么,以及为什么吃,绝不只是生理上的事,它与每个人所生活的社会环境息息相关,而不同的社会环境又赋予了吃独特的意义。

英国历史学家费南德兹·阿梅斯托(Felipe Fernández-Armesto)则进一步指出,人类的许多饮食活动,都是为了实现某种面对未来的“转化”——把自己变成另一个样子。

在中国,桃子一直被看做长寿的象征,而寿桃是长寿宴上不可替代的主角。这两者是何时联系在一起的,大概已不可考,但历史上关于桃子长寿的说法却比比皆是。汉代东方朔的《神异经》有文:“东北有树焉,高五十丈,其叶长八尺、广四五尺,名曰桃。其子径三尺二寸,小狭核,食之令人知寿。”东晋王嘉编写的《拾遗记》也记载:“螃螗山去扶桑五万里,日所不及。地寒则桃树千围,其花青黑色,万岁一食。”

不过,如今流传下来,最为人熟知的还是“孙膑献桃”的故事。相传,孙膑少时离家,拜鬼谷子学习兵法。多年以后,孙膑返乡为母亲祝寿。临走前,鬼谷子摘下一个桃子给孙膑,让他送给母亲。孙膑照做,将桃子带回家。母亲吃完桃子,竟然变年轻了。

这个故事,可以说是让桃子长寿说法具象化、通俗化、大众化的绝佳例子,广为人知便一点也不让人奇怪了。不过,中国人信仰桃树、桃子的历史,可能远比此更长。

其实,除了中国,西方对于桃子的象征意义也有自己的说法。文艺复兴时期的欧洲艺术家认为桃子代表心,树叶代表舌头,两者合一则是鼓励人用心说真话。此外,熟透的桃子则寓意一个人身心内外都健康。

正如美国人类学家克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)所说,人类是悬挂在自己编织的意义之网上的动物。我们吃桃子,是为了融入自身所处的社会文化环境;是为了实现想象中的“转化”,变得更健康、更长寿。同时,我们也必须持续编织自己的意义之网,并不断从中获得存在的真谛。

这样吃桃子,你喜欢吗?

桃子是最常见的水果之一。桃子能怎么吃,我相信大家一定都很有经验。鲜桃、桃子汁、桃子果酱、桃子果冻……写到这里,叮咚已经开始流口水了。

不过,让我最馋的还是小时候常吃的黄桃罐头。

从糖水里取出来的大块黄桃肉,冰凉甜蜜,既软又滑。用勺子舀起来送进嘴里大快朵颐,那般感觉现在都忘不了!

此外,把桃子做成甜点也是不错的选择,其微酸的口味能很好地中和蜂蜜、糖霜、奶油等的甜味。

罗马尼亚桃子蛋糕

奶油黄桃蛋糕

和蛋糕相比,如果用黄桃来做派,在香脆、微咸的派皮衬托下,桃子会显得更甜,桃味也更浓。

黄桃派

当然,如果嫌烘焙太麻烦,用新鲜或者罐头桃子肉简单做一份沙拉也非常不错。

桃子火腿沙拉

总之,除了作为水果那些“基本操作”,桃子还有许多不同的吃法等待我们尝试、挖掘。

看完这篇,快买几个桃子来试试新做法吧!

作者 王靖中