云南黄连山国家级自然保护区——生物多样性的净土

翻开中国地图,在滇东南的版图上,有一片神奇、美丽、生态净土,宛如一块翡翠镶嵌在中国西南边陲的中越边境线上。它就是被誉为“中国、越南和老挝三国交界‘绿色大三角’”的云南黄连山国家级自然保护区。“天上一块碧玉,遗落到人间,变成美丽的黄连山……”《黄连山之歌》唱出了黄连山的真实原貌。

国家一级保护动物西黑冠长臂猿

云南黄连山国家级自然保护区地处绿春县,1983年获批省级自然保护区,2003年晋升为国家级自然保护区,整个保护区由北向南贯穿绿春县中南部,总面积61860公顷(约93万亩),占全县国土面积的20.1%,森林覆盖率达84.3%,是国务院批准并依法划定的特别保护和管理的自然地域,保存着较为完整的山地苔藓常绿阔叶林、湿性季风常绿阔叶林、山地雨林、热带雨林4种植被类型,属于森林生态系统类别的大型自然保护区,是构成中国、越南和老挝三国交界的“绿色大三角”的重要组成部分和国际生物走廊带。

国家二级保护动物白鹇

由于云南黄连山国家级自然保护区的气候垂直带明显,因而其植被也呈垂直带分布,从南部到北部依次排列,分布着以热带雨林、山地雨林、湿性季风常绿阔叶林、山地苔藓常绿阔叶林为主的4种森林植被;海拔800米以下的沟谷为热带雨林,主要分布有绿春苏铁、东京龙脑香、多毛坡垒、合果木、绒毛番龙眼、勐仑翅子树等珍稀植物;海拔800米至1500米之间为山地雨林,主要分布有滇南风吹楠、紫荆木、红椿、合果木、千果榄仁等珍稀植物;海拔1500米至2000米之间为湿性季风常绿阔叶林,主要分布有伯乐、云南拟单性木兰、水青树等珍稀植物;海拔2000米以上为山地苔藓常绿阔叶林,主要分布有喜马拉雅红豆杉、长蕊木兰、绿春桫椤等珍稀植物。在整个自然保护区,核心区森林植被相对保存完好,原始性很强,物种繁多,藤木连绵,百草萋萋,植被覆盖率达到90%以上,一派万物向天竞自由的蓬勃景象,为滇南的植被恢复和气温调节发挥了重要作用。此外,保护区处于滇东南和滇西南两个植被区系的边缘地带,区内生物物种具有热带性、古老性、过渡性三大植物区系特点,形成了丰富独特的植物多样性。

国家二级保护动物大壁虎

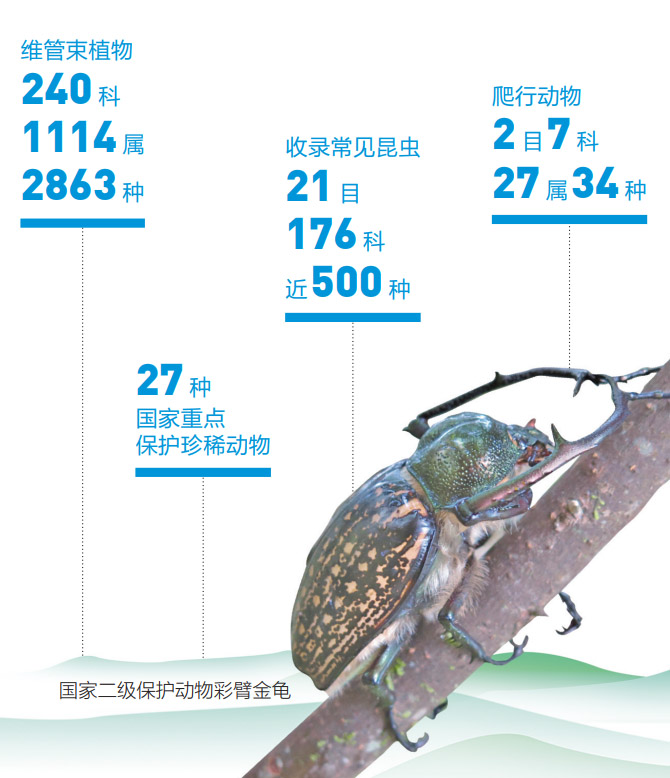

多样的生态环境孕育了珍贵而丰富的物种资源,据不完全统计,目前,黄连山保护区已知维管束植物240科1114属2863种(2012年至2021年发现新记录145种,世界级5种,国家级4种,黄连山新记录136种),其中国家Ⅰ级保护植物有绿春苏铁、长蕊木兰、喜马拉雅红豆杉木、东京龙脑香、多毛坡垒、伯乐6种,绿春苏铁在中国仅绿春特有,其群落斑块分布和保存完整;有国家Ⅱ级保护植物千果榄仁、滇南风吹楠、云南拟单性木兰、鹅掌楸等20多种,保护区植物种类丰富,珍稀特有植物较多,具有重要的科研和经济价值。动物种类方面,已记录有哺乳动物100种,分属于9目24科68属,有27种国家重点保护珍稀动物,其中有黑长臂猿、白颊长臂猿、灰叶猴、倭蜂猴、云豹、印支虎、马来熊等为主的9种国家Ⅰ级保护动物,有黑熊、水獭、从灵猫、猕猴等为主的18种国家Ⅱ级保护动物;其中保护区有8种灵长类动物,占全国(22种)灵长类动物的36%;特别是西黑冠长臂猿和白颊长臂猿在同一保护区的现象,在中国独一无二;保护区也是目前国内采到马来熊模式标本,并证实其确切分布的唯一自然保护区,是目前仍能证实印支虎分布活动的重要保护区。

国家一级保护植物伯乐

保护区丰富的森林资源和水资源也为两栖爬行动物的生息繁育创造了良好的生境,记录有两栖爬行动物74种,其中两栖动物2目7科14属41种,2020年、2021年分别发现新物种黄连山掌突蟾、黄连山灌树蛙;爬行动物2目7科27属34种,巨蜥、蟒蛇是黄连山最为常见的国家Ⅰ级两栖爬行动物;得天独厚的地理条件为中国西南地区和东南亚地区两栖爬行动物的交流构筑了天然通道,呈现出两栖爬行动物的混杂多样。鱼类资源中,记录有鱼类76种和亚种,分属5目17科57属;保护区记录有鸟类14目39科123属217种,有大鵟、鹰鸮、草鸮、领角鸮、白鹇、原鸡、绯胸鹦鹉等为主的18种国家Ⅱ级保护鸟类;2010年至2018年,黄连山保护区管护局与中国农业大学昆虫系合作,开展了保护区昆虫本底资源调查,出版《黄连山常见昆虫生态图鉴》一书,收录常见昆虫21目176科近500种,比原记录增长近8倍,这些数据传递出研究和发掘保护区昆虫资源仍然潜力极大,为研究地方昆虫对农业发展的影响作出了积极贡献。

通讯员 李天华 记者 李树芬(云南日报)