一根头发细的丝线劈成48丝 滇绣这样走出“国门”

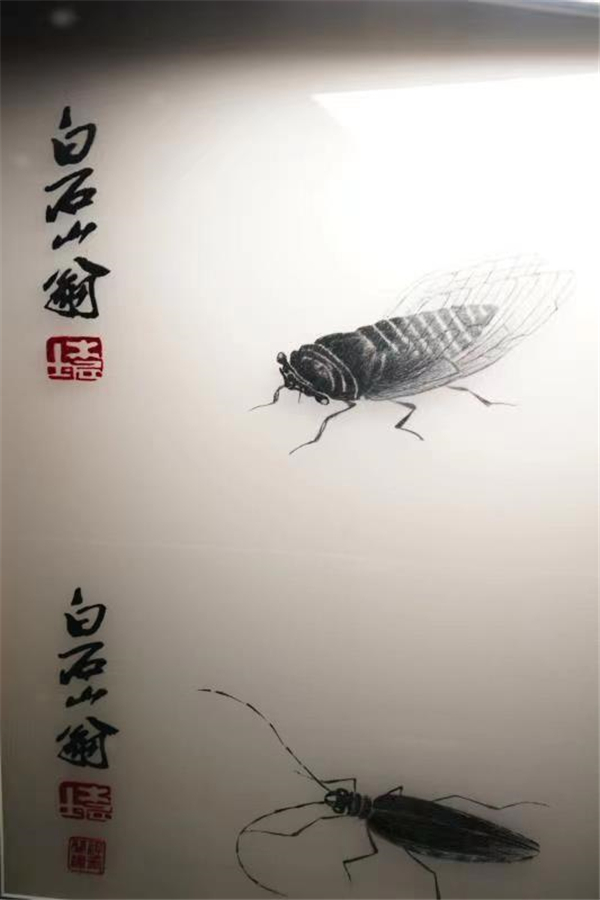

走进“祖氏滇绣”创始人祖玉兰的工作室,仿佛置身于一个色彩斑斓的小世界。橱窗里摆放着各类蚕丝线、棉线、植物线,颜色多达上百种。展示厅里的绣品有人物、花草、虫鱼、鸟兽,全都栩栩如生、惟妙惟肖。“祖氏滇绣最大的特点就是采用3D刺绣,汲取了苏绣的精华,并糅合了云南多种少数民族刺绣技法,给人以逼真的视觉体验。”说起滇绣,祖玉兰眼里有光。

从“万元户”到“追梦人”

1964年,祖玉兰出生于云南省昆明市。由于曾外祖母和外婆是旗袍刺绣师,对于刺绣技艺,祖玉兰从小耳濡目染。而对于少数民族刺绣针法的运用,则源于她小时后跟随母亲下乡教书的经历。“母亲的学生都是会绣花的少数民族,白族、彝族、苗族、傣族、景颇族的刺绣针法我在那时都学了。”如今,祖玉兰的作品里,都能找到这些针法的运用。

正是了解手艺人的艰辛,家人并不支持她从事刺绣行业。20世纪70年代末,20岁出头的祖玉兰听从家人建议开始下海经商做服装生意,成为了云南省第一批“万元户”,一时风光无限。然而,她放不下心中的梦想。

“我怕家里这门刺绣手艺到我这代就失传了。”1998年,祖玉兰在全家人的反对下决定“弃商从绣”,接过外婆手中的绣花针。离开昆明前往苏州、广州等地进行学习。

通过多年拜师学艺和刻苦钻研,她不仅掌握了苏绣技法,获得高级刺绣技能培训证书,还掌握了蜀绣、湘绣、粤绣等国内知名刺绣技法。“一根头发细的丝线要劈成48丝。学习刺绣要沉得下心、耐得住性子。学习很苦,但心里很甜。”为了儿时的梦想,祖玉兰一绣就是几十年。

2009年,回到昆明后,祖玉兰成立了刺绣艺术中心,开始潜心创作。她的作品既有苏绣的婉约,又有民族绣的灵动,立体逼真、针法细腻多样,形成了自己独特的风格。

从“小家”到“大家”

随着刺绣艺术中心不断发展壮大,祖玉兰可以做的更多。

2010年,祖玉兰开始和政府合作实施扶贫项目。在石林、昭通、维西等地成立了合作社,培训当地农村妇女成为绣娘,为他们脱贫致富找到新路子。“她们在家绣花,既能提高收入,又能顾家。”祖玉兰说。

针法单一、色彩搭配死板、成品粗糙是绣娘们出不了精品的症结所在,而培养一个精品绣娘需要花费3~5年的时间。面对重重挑战,祖玉兰选择了坚持。从最基本的劈线开始教,到能绣出针脚不超过0.2mm的作品,祖玉兰耐心地手把手教大家。

10年时间,她培养了2700多名绣娘,其中精品绣娘110多人。从起初绣娘500元的月薪都难以为继发展到精品绣娘每月收入超过15000元,祖玉兰很自豪。她说:“帮助别人也是帮自己,绣娘收入高了,滇绣的传承人也多了。”

一路走来,祖玉兰通过自己的不懈努力,为滇绣的传承和发展组建了一个 “大家庭”。这个“家”里有农民、教师、学生、退休老人、家庭主妇……不久前,她又在新疆和甘肃开设了教学试点,队伍不断壮大。而最让祖玉兰开心的是自己的女儿和女婿也加入到了滇绣事业中。“对于我而言,得到家人的认可弥足珍贵。”祖玉兰说。

从“乡村”走出“国门”

对于作品,无论是刺绣本身还是产品种类,祖玉兰从未停止钻研和创新。样式有满绣、挑绣、双面绣,成品有挂画、屏风、旗袍、灯罩、包袋、口罩等等。用料涵盖丝绸、香云纱、欧根纱、棉布、麻布等。“每一幅作品都倾注了绣娘的心血和情感,都是独一无二的。”随着口碑的积累和影响力的提升,滇绣正在被更多人认识和了解。

“作品在法国和新加坡展出时,由于针脚非常细,许多外国人都不相信这是手工刺绣。”祖玉兰和绣娘们的作品多次在国外展出,得到了外国刺绣作品爱好者的认可和喜爱。

2020年底,刺绣艺术中心与国外多家公司签订了销售合约。未来,祖玉兰和绣娘们的滇绣作品,将面向美国、法国、新加坡等全球14个国家和地区进行销售。

记者 沈燕 陈灿霞/文 李文君 / 图、视频 (云南日报)