让老年人也享受数字便捷生活

近些年,中国互联网、大数据、人工智能等信息技术快速发展,为人们的生活带来诸多便捷。另一方面,部分老年人因为辨识和操作能力下降,面对智能技术时,常常无所适从。为让老年人也能享受到现代化数字生活,中国在金融、医疗、教育等领域保留线下办理渠道,在全国各地开展了各种各样的智能手机运用培训班,并降低了老年人参与现代化数字生活的标准和门槛,让老年人更好地适应并享受数字便捷生活。

老人实现“驾驶梦”

最近两个月,袁昌林每天一大早就来到驾校,坐进教练车驾驶室,兴奋地查看车辆操作系统。坐在副驾驶的教练一边向老袁讲解注意事项,一边介绍各种车内按键的功能。启动、挂挡……老袁脸上泛起了笑容。

袁昌林,今年75岁,2020年底,他在江西省万载县某驾校经过报名登记,成为该驾校最年长的驾考学员。“年轻的时候就考过驾驶证,并长时间在林业部门从事汽车驾驶工作。”老袁说,当时没想过自己能够买得起车,因此退休后没有坚持上交体检材料,驾驶证自动失效。

教练指导袁昌林(前)练车 新华社 图

3年前,袁昌林瞅着生活条件越来越好,身边很多人买了小汽车,他萌生了再去考个驾驶证的念头。但去驾校后,他才得知自己已经超过年龄限制,不能再考了。

2020年11月,中国取消了申请小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶证70周岁的年龄上限。这一新政策,受到了广大老年人的欢迎。对于他们来说,一张驾照,意味着活动半径和行动能力扩大,也将极大丰富和充实晚年生活。

袁昌林在练车 新华社 图

新政策施行后,袁昌林立马去驾校报了名,每天最早来到驾校练习。“多年没开车,手有点生,因此要加强练习。”老袁说。经过一段时间练习,倒车入库、定点上坡……这些考试科目袁昌林已经得心应手。教练周文说,袁昌林身体很健康,加上特别勤奋,按目前的进度,很快就可以参加考试。“我最大的心愿就是顺利通过考试,再买辆小汽车,带着家人去自驾旅游,享受老年生活。”袁昌林说。

数据显示,2019年中国居民人均预期寿命提高到77.3岁,全国65岁及以上老年人人群不断增多。很多六七十岁的老年人,依然思维敏捷、精力充沛。由此可见,取消申请驾驶证70周岁的年龄上限,体现着中国政府对广大老年人的关心照顾。

袁昌林在练车 新华社 图

另一方面,为保证公共交通安全,中国政府还要求70周岁以上人员考领驾驶证时,驾校需增加记忆力、判断力、反应力等能力测试。测试由系统随机抽取20道题,满分为100分,成绩达到90分的为合格。测试合格者才能报名考领驾照。上述增加的测试都是免费的。

老人“玩转”智能手机

在中国,过去人们出门前会检查有没有带钥匙。如今,大家出门前要先确认是否带手机。当前,随着中国数字经济的迅猛发展,智能手机出现在越来越多的生活场景中。移动支付、外卖订餐、娱乐社交......人们的生活与智能手机紧密联系在一起。

智能手机改变着中国人的生活方式,但也给部分不会使用智能手机的老年人带来不便和困扰。为此,中国各地都在积极开办老年人智能手机培训班,探索让智能手机成为帮扶老人的“拐杖”。

老人学习使用微信 新华社 图

在上海市豫园街道光启居民区,超过60岁的老年居民占社区人口三分之一以上。其中,有一位独居老人徐桂芬,由于很少出门,她对许多新鲜事物感到陌生。比如在买菜的时候,她不懂得如何使用智能手机付款,也不会使用超市的App完成商品积分、送货上门服务。为此,社区志愿者黄臣特地上门教这位老人使用智能手机,从安装手机App开始,教会老人使用多种线上服务。“,拿着手机,动动手指,很快就有快递员将蔬菜、肉类给我送到家里,好神奇。”徐桂芬感慨。

“我们还成立了老年人帮扶微信群,群里一有老年人提问大家就立刻响应,对于一些独居且有过大病病史的老人,微信群也成为他们的紧急联络平台。”黄臣说。

“我们班上有人在用5G手机吗?举手让我看看。”最近,在福建省厦门市禾缘社区的社区学校里,社区为老年人开设了手机视频剪辑学习班。台下是坐得满满当当的老年学员们,台上讲师在使用大屏幕讲解视频剪辑技巧。

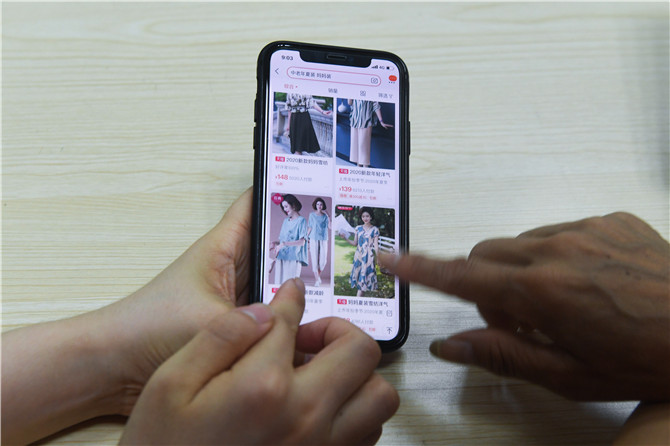

老人们尝试用手机网络购物 新华社 图

这堂智能手机技能学习班,已是禾缘社区连续5年专门面向老年人开办的专项系列培训。教学过程中,还有一些领悟能力较强的老年人主动承担起“助教”工作,今年71岁的危竹祥就是其中之一。作为助教,危竹祥不仅要帮助身边的同学们答疑解惑,还要承担起课堂视频拍摄与剪辑的工作。

“其实我2015年就来班上学习过了,也是那次课,让我把自己的老年手机换成了智能手机。”危竹祥说。现在的危竹祥,不仅能够熟练使用手机进行支付交易,还能用手机剪辑处理拍摄的视频和照片。“你看我的账号现在有6万多粉丝呢!”课间,危竹祥拿着手机向记者展示自己在一家短视频平台上的作品集。

“今天,高度的数字化让老年人与社会之间产生了一道‘数字鸿沟’,而智能手机应该成为填平这道鸿沟的工具,让老年人也能够像年轻人一样享受数字生活所带来的乐趣。”当地社区负责人说。

帮助老人融入数字生活

进出医院需扫码、手机预约挂号……互联网医疗给大多数人带来便捷时,却让老年人就医产生苦恼。在上海市多家医院,贴心服务正帮老年人跨越“数字鸿沟”。

在上海市徐家汇街道社区医院,市民就诊前,都需要用手机扫码登记。但如果是年迈的老人,只需出示身份证,并配合护士进行登记即可。如今不少中国医疗机构不再将“手机扫码”作为人员通行的唯一凭证,对老年人等群体可采取凭有效身份证件登记、持纸质证明入院治疗,为老年人带来极大方便。

“我有智能手机,平时只用来接接电话,其余都不会。手机挂号对我来说太复杂。”在上海市徐汇区中心医院,75岁的冯奶奶打开手机说,之前家里小辈教过她好几次,但还是记不住就医流程。“您是来复诊吗?”说话间,一名志愿者已经迎了上去。在大厅的自助设备上,这名志愿者很快帮助冯奶奶完成挂号就诊。

这位志愿者表示,“智能自助终端设备对于年纪大的患者来说,操作难度很大。有些老人觉得屏幕上的字不够大,看得不是很清楚;还有老人反应较慢,来不及操作。”为方便老年人就医,医院安排导诊护士或者志愿者在自助终端设备附近值班,为老年人提供帮助。

几年前被诊断罹患糖尿病后,张奶奶便经常来医院复查。排队取号、就诊检查、付费拿药,每次就诊全套流程下来,老人都会腿脚酸痛、身心俱疲。张奶奶说,现在医院开通了“亲属绑卡”功能,女儿可以直接帮她预约门诊,省去了多次排队的烦恼。

“子女在自己的账号上绑定父母的就诊卡,就能帮助不会操作智能手机、自助服务的老人享受到‘互联网+医疗’带来的全流程智慧、便利服务。这项服务能为患者节约1个小时的排队等候时间,排队次数减少至少两次。”一名导医护士说道。上海不少医院表示,院方将继续优化人工服务,帮助老人融入智能生活。

而在金融领域,中国许多银行网点的传统柜台不断减少,同时自助终端机相应增多,群众可以通过操作电子触摸屏,快速办理各项业务。数字金融在给大家生活带来便捷时,却令许多老年人感到不方便。

为此,中国建设银行上海市分行在全市各银行网点都配备了机器人“大堂管家”,它能轻松与老年人实现交流对话,讲解银行业务办理手续及注意事项,并指引老年人前往各窗口办理相应业务。在机器人“大堂管家”帮助下,年过6旬的仇榴兰学会了如何使用自助服务终端机,并取出了自己的退休金。“其实对于我们很多老年人而言,来银行主要是办理存取款业务。以前取退休金都要麻烦子女,现在学会了如何操作自助终端机,还不用去人工窗口排队,既方便又快捷。”仇榴兰开心地说。

本网综合