相约 “1819” 聚焦“诗和远方”

5月18日,是“国际博物馆日”;5月19日,是“中国旅游日”。

“1819”,“一文一旅”相伴而来,“诗与远方”共生共长。

在文旅深层融合、文旅消费扩容提质的新趋势之下,记者采访了一批云南各地的文旅从业者,听听他们在两个特殊的日子里有什么故事、观点、期待与大家分享?

曼召村曼陀罗艺术馆

西双版纳勐海县曼召村曼陀罗艺术馆主理人李晋元:让傣纸“香”起来

曼召村是一个几乎家家都从事傣纸生产的小村。每年,有很多游客慕名而来,看造纸工艺,买傣纸工艺品。2017年,我和几位喜欢艺术的好兄弟在这里建了一个小院,作为我们的工作室,也成为游客们吃饭、住宿的地方。

慢慢地,我发现游客来曼召,不仅只想停留于简单的观光,更渴望深层次的体验。于是,2019年,我在小院旁边修建了“曼陀罗艺术馆”,展示我们自己做的傣纸模型、傣纸灯笼、傣纸绘画,也会办一些小型的展览和沙龙。

现在,我正计划在曼召建一个民宿,这样,村民们都可以参与到其中。今年是不容易的一年,当我们相约“1819”的时候,我希望:曼召的傣纸越来越“香”,大家的生活越来越好。

曲靖师宗县五龙乡文化综合服务中心讲解员刘玉惠:做好壮乡“小话筒”

我是学舞蹈出身的,还记得第一次做讲解时,头一晚,紧张地没有睡着。不知不觉从事这份职业已经两年了。

随着五龙乡正在打造的壮乡水生态小镇名声响起来,壮族民俗传习馆的讲解工作也跟着忙了起来。每次接待游客,我发现大家对壮锦制作、壮族美食尤为好奇。因此,我也专门在这方面做了很多功课,经常更新自己。除了熟读书面上的资料,平常我会去关注壮族妇女制作花米饭的细节、从事壮锦的人家每个月可以接多少文创产品订单等。

民俗传习馆也算是一个小型的博物馆,而优秀的讲解员可以视作一个地方的“小话筒”。在相约“1819”的时候,我给自己一个小目标:做好壮乡“小话筒”。

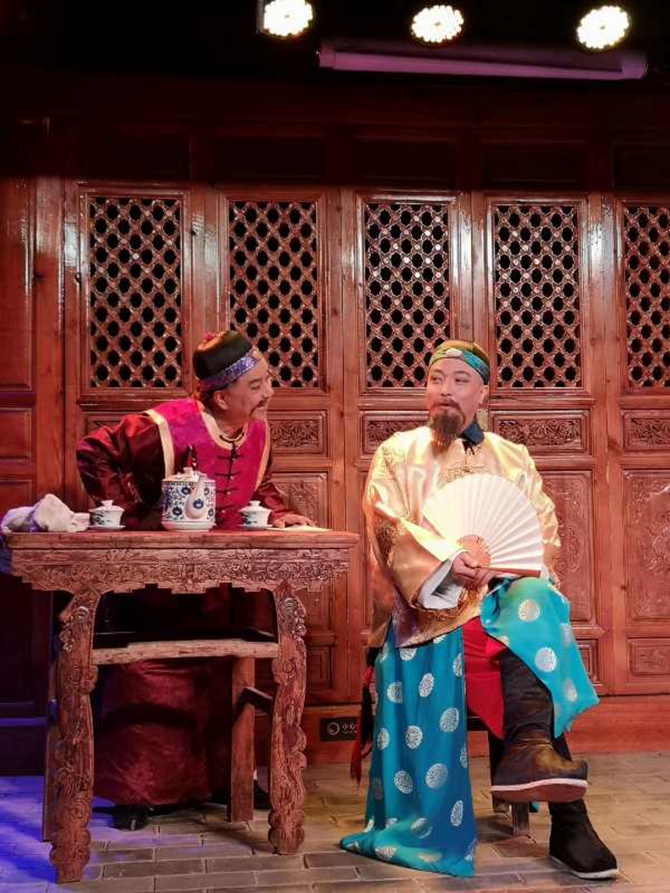

滇剧庭院剧《钱南园》剧照

昆明市新潮文化经营有限公司执行董事杨明:把滇剧“种”在游客心中

从去年开始,我们就在打磨庭院滇韵实验剧《钱南园》。疫情发生之前,这部剧在昆明的人文宝地龙泉古镇闻一多公园与观众见面,效果喜人。

《钱南园》节选了20年前诞生的滇剧《瘦马御史》的经典片段精心改编。比起其他大型演出,庭院剧更像是生活化的剧场,是“主客共享”的精神享受。透过滇剧,人们可以更加全面地认知目的地和景区。

相约“1819”,我想与大家分享自己在实践中的感悟:文旅融合不单是形式上的融合,更应该是融入到“在地性”的场景体验中,既要“送文化”给游客,也要“种文化”到游客心里。

云南省非物质文化遗产保护中心传承培训部主任邹萍:多一些与非遗“面对面”的机会

从这几年的观察来看,虽然在很多大型展会上云南非遗元素都比比皆是,但公众能深度了解非遗的机会并不多。

从非遗传承和传播的角度看,要让非遗“活起来”才能让它保持生命力。所以。在非遗的推广中,应该充分注意与旅游的融合。

比如,我们中心就在构想是否可以打造一些非遗体验线路。在传统的旅游“吃住行游购娱”6要素之外,加入与非遗传承人“面对面”交流的环节与活动,让非遗的深度体验成为旅游中的最大亮点。在“1819”的特殊日子里,我向大家发出的倡议:文旅一家,传承非遗。

云南省京剧院艺术创作资料中心工作人员袁菲:用京剧把旅游目的地唱响

我一直在思考如何将民族和歌舞元素进行戏剧化创作。最近对藏族史诗《格萨尔王》进行了一番了解,认为可以将它的一些元素融入京剧的编排和演出,作一次云南戏剧民族化的尝试。如果编排得精彩,我们还可以申请国家艺术基金,争取得到更大力度的支持。

这样一来,当我们去各地演出时,我们会以京剧的形式向各界推介云南的藏区旅游目的地。由于京剧的受众中,年轻人偏少,融入更多的新元素其实对京剧来说也是一种突破和创新,能吸引一些新生代的关注。

我希望借“1819”的影响力,提升京剧与旅游融合的关注度。

旅法声乐艺术家王雅贇:民族文化召唤着旅游者的脚步

3月的一个晚上,偶然看到一部关于怒族、独龙江的纪录片,影像中传达的原始的力量特别吸引我。那晚,我在云南地图上找寻独龙江,又顺着看到了朋友曾向我提到的丙中洛,感叹自己一个人去那些地方的可能性不大,但想去看看那里的人和事的念头在我心中萌芽。

云南丰富的地貌资源、绚丽多彩的民族文化似乎一直在默默地召唤着我。当我见到它们的时候,有一种老友重逢的感觉。此次参与大滇西旅游环线调研,我终于圆梦,也激发了一些关于声乐与文化旅游融合的思考。

影片、音乐、戏剧、艺术品,其实是一个地方强大的宣传抓手。希望云南在“诗与远方”融合方面做出更多新探索。相约“1819”,我想说:我爱云南,我愿为云南文旅融合做出力所能及的贡献。

云南民族村文化总监叶铸:要把文旅融合做得更透

文化能使旅游的内容更丰富,通过发展旅游活动则有利于对文化的保护和发展。云南民族村特别注重把人文景观和自然景观结合,为游客呈现完整、真实、精彩的云南民族文化。云南民族村的泼水节、火把节、目瑙纵歌节等民族节庆活动已经成为品牌。

正是由于坚持文旅融合,云南民族村建成开放近30年来一直受到国内外游客的欢迎。另外,近年来,许多专门为年轻游客设计的活动也得到了市场认可。我们会坚持把文旅融合做下去,并且做得更透彻。自从文化和旅游部门机构改革以来,明显感觉到政府部门对我们的扶持、支持更多了,帮助我们发展的好主意更多了。相约“1819”,我想对关心支持云南民族村发展的朋友们说声:“谢谢你们!”

丽江市博物院举办纳西文化传承课堂

丽江市博物院讲解员洪蕾:随“需”应变勇创新

去年以来,我们的文化活动越来越丰富。春节、端午节、中秋节等节假日,以及每年的“国际博物馆日”,我们结合纳西族文化等丽江当地文化策划了一系列体验式活动。这些活动传承和弘扬了丽江丰富多彩的民族文化,不仅外地游客喜欢,丽江本地人也喜欢。

让我印象很深的是,不少人愿意排一个小时的队在我们的活动现场领一幅新春门帖。因为疫情影响,前段时间到丽江市博物院参观的人少了,但我们推出了“云看展”活动,让大家在网上也能看展。这是我们根据外部环境变化进行创新的一个例子。接下来,我们会不断创新,满足观众的不同需求。相约“1819”,我希望更多人在旅行中触摸到丽江文化脉搏的跳动,让我们在“诗与远方”的融合中一起创造并享受美好生活。

记者 王欢 李恒强 刘子语 (云南日报)图片由受访者提供