【新时代 新气象 新作为】护,守住彩云南碧水青山

云南日报记者 陈飞 摄

为客人准备的大理乡土菜肴

客栈恢复营业

游客在聆海佳园客栈享受假日暖阳

隆冬时节,洱海碧波荡漾,湖面在阳光的照射下水波粼粼,一派湖光水色。

在中铁五局五公司大理洱海环湖截污工程的建设现场,一派热火朝天的景象。“双廊、挖色两座水质净化处理厂建成后,每天可处理生活污水1.8万立方米,处理后的污水抽至新建水库,作为农业灌溉用水。”中铁五局五公司洱海环湖截污工程PPP项目部项目经理吴冶金说。

云南省委、省政府为保护好洱海流域水环境,采取断然措施,开启抢救模式。一系列有效措施的深入推进,洱海保护取得显著成效。2017年以来,洱海保持5个月Ⅱ类水质,6月至8月全湖水质综合类别达到Ⅲ类标准,变化趋势处于近10年来正常波动范围。湖内水生植物生长恢复较好,全湖植被覆盖面积已达到32平方公里,为近15年来最大。

云南省天然高原湖泊众多,湖泊面积30平方公里以上的有9个,包括滇池、洱海、抚仙湖、杞麓湖、异龙湖、星云湖、阳宗海、程海、泸沽湖,山水相映,静谧幽美。这9颗明珠分别散落在昆明、大理、玉溪、丽江、红河5个州市的17个县(市、区)。

九湖治,云南兴;九湖清,云南美。云南省委、省政府始终把九湖治理作为头等大事来抓,采取有力措施,持续开展保护和治理工作。

在九湖治理中,云南省因地制宜,实行“一湖一策”。对水质良好的抚仙湖和泸沽湖,通过划定重要生态功能区,划定生态红线,实行最严格的保护,确保了水质稳定;对受到轻度污染的洱海、程海及阳宗海,通过产业结构调整、农业农村面源治理及村落环境整治、控污治污、生态修复及建设等措施进行了综合治理,主要入湖污染物总量基本得到控制;对污染较重的滇池、星云湖、杞麓湖、异龙湖,采取全面控源截污、入湖河道整治、农业农村面源治理、生态修复及建设、污染底泥清淤、生态补水等措施进行了综合治理。

“十三五”时期是滇池治理全面提速新阶段,昆明市提出按照“科学治滇、系统治滇、集约治滇”的思路,切实提高滇池治理的科学化水平,去年以来,已有多项高科技项目运用在滇池保护治理中。昆明市还编制完成了《滇池保护治理三年攻坚行动实施方案》以及入滇池河道水质提升方案,启动制定“一河一策”“一库一策”实施方案。

连日来,在杞麓湖湖岸线上记者看到,杞麓湖水生植物残体打捞工程、湖堤生态修复工程正在推进。“十三五”期间,我省将持续加大力度推进杞麓湖水环境保护治理工作。保护治理规划项目涉及农业农村面源污染治理工程、城镇生活源治理工程、流域生态修复及建设工程等6大类共15个子项目,通过项目实施,有效改善乡村人居环境和杞麓湖生态环境。

加大保护力度,擦亮高原明珠。放眼全省,随着治理项目推进,九大高原湖泊水质逐年好转。2017年滇池全湖水质继续保持在Ⅴ类;抚仙湖、泸沽湖符合Ⅰ类标准,水质为优;洱海、阳宗海符合Ⅲ类标准,水质良好;程海(不含氟化物、pH)符合Ⅳ类标准。

图片故事

古生村聆海佳园客栈恢复营业了

“美丽的洱海景观、秀美的田园风光、保存完好的白族传统村落,还有回味无穷的大理乡村菜肴……这里的一切都那么让人舍不得离开。”作为古生村聆海佳园客栈恢复营业后的首批游客,来自上海的李先生和家人在古生村度过了冬日里充满暖阳的快乐假日。连日来,不少省外游客通过网站或打来电话了解咨询客房预定,这让聆海佳园客栈主人何利成一家也忙碌了起来。

聆海佳园客栈是大理市湾桥镇古生村唯一一家具有经营资格的乡村旅游客栈。2017年4月,根据大理市政府3号公告《关于开展洱海流域水生态保护区核心区餐饮客栈服务业整治的通知》,聆海佳园客栈和其他餐饮客栈一起进行停业整改。针对执法检查提出的整改意见,何利成投入资金近20万元对客栈白族民居建筑外观风格保护以及污水收集和一体化处理设施进行了全面的整改,实现了完好恢复保存白族传统民居建筑风格,生活污水全处理、达标收集和零排放,并符合客栈经营证照、相关审批手续齐全的要求。2017年12月10日,经过执法核查与公示,聆海佳园客栈成为大理市首批28家符合条件重新开业的餐饮客栈之一。

8个多月的整改期里,客栈停业没有收入,还投入了不少资金,但何利成认为是值得的,“政府投入巨资进行美丽乡村建设、实施洱海保护工程,就是要留住这里的青山绿水,造福子孙后代,古生村的建设会越来越好,我们的好日子还在后面呢。”在新的一年中,何利成特别希望洱海环湖截污工程能够加快推进并尽快发挥作用;古生村的规划建设上一个新台阶,让“留得住青山绿水,记得住乡愁”的美丽古生村吸引更多游客前来观光旅游。

云南日报记者:胡晓蓉 杨峥 雷桐苏

亮点呈现

筑起生态墙 铺出致富路

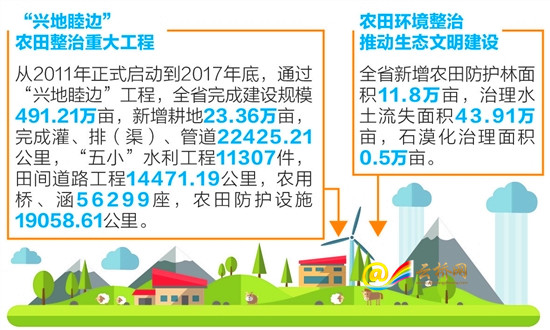

本报美编 张维麟 制图

“中央的政策好啊。政府为我们免费整治土地,真是做了一件大好事。”耿马县勐撒镇刀班必村支书李兵所说的大好事,就是我省用时6年多实施的“兴地睦边”农田整治重大工程。

开展土地整治,对于改善土地生态环境和修复受损生态系统,促进生态文明建设具有重要作用。以土地整理为主要手段的云南省“兴地睦边”农田整治重大工程,是国家西部生态建设地区农田整治工程的重要组成部分,是国家支持边疆民族地区发展的重大工程。从2011年正式启动到2017年底,通过“兴地睦边”工程,我省完成建设规模491.21万亩,新增耕地23.36万亩,完成灌、排(渠)、管道22425.21公里,“五小”水利工程11307件,田间道路工程14471.19公里,农用桥、涵56299座,农田防护设施19058.61公里。为边境农田铺起了致富路,筑起了生态墙。

耿马县是我省“兴地睦边”项目最早启动的地方之一。过去这里由于田间道路不畅通,田间灌排系统不完善,无法实现机械化操作,土地利用率、产出率很低。粗放的耕作方式和不完善的灌排系统使水土流失加剧,旱季河道淤积堵塞,雨季洪水冲刷河岸,淹没两岸农田,土地损毁数量逐年增加,抗灾减灾能力较弱,每年冲毁的土地约300亩,因灾减产约4500亩,农业生态及生活环境有进一步恶化的趋势。

“兴地睦边”项目落地耿马,5年间先后有13个项目申报实施,这片久未开荒的土地迎来了增长的曙光、农户们盼来了丰产的希望。

耿马县勐撒镇刀班必村村民赵大宝指着身后的一片土地说:“这里早前也是耕地,后来发了水,田地被毁,村里也没钱整治,慢慢就变成了滩涂。这片地整治好以后,我们村能增加将近350亩耕地。不但我那被毁掉的1亩地可以找回来还可以分到新的耕地。”

6年多来,耿马县项目通过土地平整工程实施能有效的增加新增耕地面积,有利于实现区域的机械化耕作,提高土地利用率,减少水土流失,方便农民种、管、收。

德宏州也是云南省“兴地睦边”工程实施的重点地区。总结“兴地睦边”项目对生态文明建设的推动作用,州国土资源局负责人介绍说:通过对耕地、灌排、道路进行综合整治,建成格田成方,道路、沟渠配套,适应农业现代化的高标准农田,有效提高了土地质量和利用效率,增强了抵御自然灾害的能力,保证了粮食安全。以生态农业建设为基础通过灌溉、田网道路以及土地平整、土壤改良和荒草地治理等工程措施,通过格田整理,增加了有效耕地面积,有助于粮食安全,达到了社会、经济与生态效益的统一。

在全省,农田环境整治推动生态文明建设,新增农田防护林面积11.8万亩,治理水土流失面积43.91万亩,石漠化治理面积0.5万亩。通过对25个边境县(市)的问卷调查统计,各族群众对“兴地睦边”项目的总体满意度高达90.56%。

云南日报记者:朱丹

普达措:小开发带来大保护

香格里拉属都湖 云南日报记者 孙哓云 摄

新年伊始,60余岁的南昌游客蒋兴忠在普达措看着蓝天、白云、雪山、绿地、清溪衬托下的藏式新民居情不自禁地说:“6年前我曾游览过普达措国家公园,真没想到比6年前更美了!这里的景色比起我去过的美国黄石国家公园和加拿大班夫国家公园毫不逊色。”

在普达措未建立国家公园之前,旅游活动对属都湖、碧塔海保护区的湿地生态环境造成了较大影响。为确保景区开发利用与生态保护和谐发展,2006年,按照“政府主导、保护优先、特许经营、社区共荣、社会监督”的原则,将属都湖、碧塔海等区域科学划定为严格保护区、生态保育区、游憩展示区和传统利用区4个功能区。

为切实解决好当地原住居民的安置和发展问题,通过多方面的综合比较平衡,将位于公园范围内的洛茸、白中、尼中、普拉4个藏族村庄划为公园传统利用区,对居住于公园范围内及其周边的近4000名社区居民,每年从公园经营收益中拿出一部分资金进行反哺,使公园内及周边村民得实惠、受教育,切身感悟到保护好普达措国家公园的绿水青山,才拥有金山银山的硬道理。

国家公园既不是单纯供游人游览休闲的一般意义上的“公园”,也不是主要用于旅游开发的“风景区”,而是由国家划定和管理的自然保护地,旨在保护有代表性的自然生态系统,兼有科研、教育、游憩和社区发展等功能,是实现资源有效保护和合理利用的特定区域。普达措国家公园体制试点区就整合了具有典型的国家及国际代表性的碧塔海国际重要湿地和碧塔海省级自然保护区、“三江并流”国家级风景名胜区和“三江并流”世界自然遗产地的核心区域。

为使更大范围的动植物资源和人文资源得到有效保护,公园保护区面积从141平方公里增至现在的602.1平方公里。从微小开发利用面积2.3%与有效保护面积97.7%的占比,到观光方式的转变,种种细节都可以看出,“保护第一”的绿色发展理念,已成为普达措国家公园试点的准则。

完备的法律制度体系,是国家公园体制的支柱和基石。我省努力探索建立中国特色国家公园体制,颁布并实施了我国大陆首部国家公园地方立法《云南省国家公园管理条例》,尤其是2014年,《香格里拉普达措国家公园保护管理条例》的出台,在全国率先实现了“一园一法、依法管理”。

在国家公园试点中,各地实践“山水林田湖草是一个生命共同体”的发展理念,坚守尊重生命的绿色价值观,以此来引领国家公园体制建设。普达措国家公园管理局局长唐华却深有感触地说:“从多年的实践来看,在国家公园建设中,要筑牢保护自然生态环境是根本底线不动摇,要对国家公园内的可进入性区域进行严格论证,在确保自然生态系统的原真性、完整性不受破坏的前提下,做到选线布局,用地集约优化,科研教育和游憩服务设施高效、节能环保,标识解说系统智能高端化。”

云南日报记者:尤祥能

一线传真

建造最美绿色公路

行驶在寒冬里的宣曲高速上,依然绿树成荫的沿路风景不禁让人感叹“车在绿中行,人在画中游”。

“为了使公路绿化兼顾景观舒适性、生态适应性以及经济实用性,我们加大资金投入和绿化方案规划设计,重点做好路侧绿化带、中央分隔带、互通立交区和服务区的绿化美化,真正将宣曲高速公路打造成生态和谐文明路。”宣曲高速指挥部指挥长周政向记者介绍。

作为云南唯一的国家公路水运品质工程示范项目,宣曲高速从规划建设之初就以生态和谐文明路为目标,追求项目建设与周边环境的和谐互融。“施工过程中,隧道开挖提倡环保理念,避免大开大挖对洞口植被造成破坏,隧道洞口多采用削竹式和直切式,做到与周边环境协调;同时抓好生态环保和景观工程,把高边坡、陡坡变成缓边坡,科学地改善沿线地形。”周政说。

“不破坏就是最大的保护”,是云南绿色公路建设的理念。近年来,通过不断深化绿色交通发展的探索、实践中,以实现绿色发展和经济效益的统一为基本落脚点,全过程采用绿色低碳技术,全寿命实现绿色低碳效益,全方位进行绿色低碳管理,全面展示绿色低碳成果,切实体现“路线与地形条件相互协调”、“节能、节地、节水、节材”的绿色公路建设理念,成功打造了多条安全、环保、舒适、和谐、经济的生态大通道、绿色大通道。

2012年,云南省交通运输厅在全国率先向交通运输部提出了建设绿色公路试点的申请;2013年,通过交通运输部组织专家评审,麻昭高速公路列入交通运输部首批建设绿色循环低碳主题性项目,形成年节能量12911吨标煤的节能能力。2015年,香丽高速公路又被交通运输部列为绿色公路建设试点项目,2017年,武易高速被交通运输部列入第二批绿色公路典型示范工程项目。这些高速公路现都已成为云南省高速公路建设的“绿色样本”。

最美绿色公路如何践行生态理念?云南省交通运输厅相关负责人介绍,一方面我省在公路水路交通基础设施建设项目的规划、可行性研究和设计阶段,就着重考虑环境影响评价和环保设计,从源头上防止环境污染和生态破坏。另一方面在公路水路基础设施建设和运营过程中,不断加大生态保护力度,严格控制施工范围,及时开展工程环境保护和生态修复工作。

云南日报记者:李承韩