昆明传统老式理发店的“二月二”

农历二月初二,传说是龙抬头的日子,这一天,老昆明的传统是要理发。

3月18日,在昆明吴井路上,老向阳理发店一大早上就开门营业,它可能是昆明目前最老的一个理发店。里面的理发师们许多都已近70岁,从上个世纪就开始理发的服务,已经60多年了。

3月18日,在昆明吴井路上,老向阳理发店一大早上就开门营业,它可能是昆明目前最老的一个理发店。里面的理发师们许多都已近70岁,从上个世纪就开始理发的服务,已经60多年了。

“龙抬头”这一天,生意特别的好,来理发的顾客也特别多,一大早8点多钟,师店里的7个师傅穿好白大褂,准备好理发工具,静候来理发的顾客们。

“龙抬头”这一天,生意特别的好,来理发的顾客也特别多,一大早8点多钟,师店里的7个师傅穿好白大褂,准备好理发工具,静候来理发的顾客们。

这是一个35平方左右的狭长型小店,一面拉通整块墙的镜子前是6把白色椅子,镜子前的工作台上放满了理发工具:大小齿梳、卷筒梳、吹风机、肥皂、剪刀......吹风机也是上个世纪的东西,上面的印已经磨平,但还是很好用,师傅说,这个吹风机还是无声的,在当时是个高档货。

这是一个35平方左右的狭长型小店,一面拉通整块墙的镜子前是6把白色椅子,镜子前的工作台上放满了理发工具:大小齿梳、卷筒梳、吹风机、肥皂、剪刀......吹风机也是上个世纪的东西,上面的印已经磨平,但还是很好用,师傅说,这个吹风机还是无声的,在当时是个高档货。

白色的椅子扶手上,黑色的垫子已经被磨掉了颜色。张玉昆说,理发椅是解放前就有的,已经用了70年,“质量好得很,现在买不到了。”

白色的椅子扶手上,黑色的垫子已经被磨掉了颜色。张玉昆说,理发椅是解放前就有的,已经用了70年,“质量好得很,现在买不到了。”

张玉昆是店里年纪最大的理发师傅,“我差不多十五六岁就开始学习,理发也理了四五十年了。”在最开始学习理发的时候,张玉昆做的是辅助工,学理发要先学洗头,学会了洗头再学理发。

张玉昆是店里年纪最大的理发师傅,“我差不多十五六岁就开始学习,理发也理了四五十年了。”在最开始学习理发的时候,张玉昆做的是辅助工,学理发要先学洗头,学会了洗头再学理发。

“就按以前的整。”一位老人进来就对张玉昆师傅说。他每个月都要来向阳理发店一次,现在进来里都不用说要怎么剪,理发师傅们就能很顺手地剪出他习惯的发型。

“就按以前的整。”一位老人进来就对张玉昆师傅说。他每个月都要来向阳理发店一次,现在进来里都不用说要怎么剪,理发师傅们就能很顺手地剪出他习惯的发型。

“先梭脚,剪头发是从脖子下面开始。”张玉昆剪一会儿又看看镜子里的效果,再修剪一下碎发,没多久就剪好了。用电剪和梳子剪好发型后,再用毛巾把脖子里的碎头发扫出来,整个理发的过程就算完成了。

“先梭脚,剪头发是从脖子下面开始。”张玉昆剪一会儿又看看镜子里的效果,再修剪一下碎发,没多久就剪好了。用电剪和梳子剪好发型后,再用毛巾把脖子里的碎头发扫出来,整个理发的过程就算完成了。

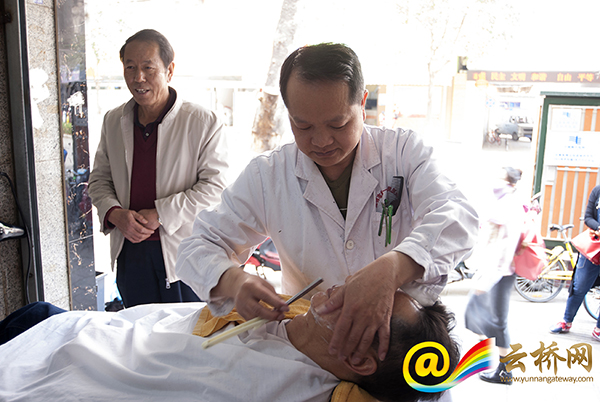

很从老顾客都喜欢刮胡子,修修面。张玉昆拿起一把有着50多年历史的剃刀,熟练地在牛皮上擦几下,磨磨刀口,然后小心地用刀将顾客脸上的胡子刮去,然后又用刀修面,把零乱的眉毛和脸上的汗毛去除。

很从老顾客都喜欢刮胡子,修修面。张玉昆拿起一把有着50多年历史的剃刀,熟练地在牛皮上擦几下,磨磨刀口,然后小心地用刀将顾客脸上的胡子刮去,然后又用刀修面,把零乱的眉毛和脸上的汗毛去除。

“拿刀要靠手腕的力量不灵活就会划开皮肤,刚开始我们都是拿自己的膝盖来练习的。”练习好了之后,学徒们就会先在师傅头上试验。角度也很重要,刀片和皮肤之间的角度太陡或者太平都会容易划开皮肤。

“拿刀要靠手腕的力量不灵活就会划开皮肤,刚开始我们都是拿自己的膝盖来练习的。”练习好了之后,学徒们就会先在师傅头上试验。角度也很重要,刀片和皮肤之间的角度太陡或者太平都会容易划开皮肤。

“以前学徒规定是学习3年后出师,出师后要在店里进修4个月,而修面更是要等半年。”张玉昆说,通常20个人在一个店,店里的师傅会带着。

“以前学徒规定是学习3年后出师,出师后要在店里进修4个月,而修面更是要等半年。”张玉昆说,通常20个人在一个店,店里的师傅会带着。

老向阳理性店从最开始的3元变到了5元、8元,到现在20元,生意一直都很好,今天正好是“龙抬头”,价格涨到30元。“不过比外面的一些店便宜,今天你去理发,基本都是要30元,我们这里的价格还是很公道的。”张玉昆说。

老向阳理性店从最开始的3元变到了5元、8元,到现在20元,生意一直都很好,今天正好是“龙抬头”,价格涨到30元。“不过比外面的一些店便宜,今天你去理发,基本都是要30元,我们这里的价格还是很公道的。”张玉昆说。

吴素红是店铺里唯一一位女理发师,“以前剪头发的都是男的,有些封建的思想觉得不能让女性剪头。”她15岁开始学习理发,那个时候理发室少,剪发的人多练手的也就多,“我练习洗头,练得手都白了。”现在吴素红帮顾客理完发后会擦一点护手霜。

吴素红是店铺里唯一一位女理发师,“以前剪头发的都是男的,有些封建的思想觉得不能让女性剪头。”她15岁开始学习理发,那个时候理发室少,剪发的人多练手的也就多,“我练习洗头,练得手都白了。”现在吴素红帮顾客理完发后会擦一点护手霜。

刚出师那些年,吴素红要把洗头用的水挑到大桶里,把桶装满烧水给顾客洗头。洗头剪发都是站着或是弯腰,一天下来,吴素红觉得自己“腰都站直了”。现在,已经有了电热水器,吴素红也不用像以前一样,每天都要挑水了。

刚出师那些年,吴素红要把洗头用的水挑到大桶里,把桶装满烧水给顾客洗头。洗头剪发都是站着或是弯腰,一天下来,吴素红觉得自己“腰都站直了”。现在,已经有了电热水器,吴素红也不用像以前一样,每天都要挑水了。

“我应该算是最后一批国营企业招的理发师了。”张强是店里比较年轻的一位理发师,70后的他初中毕业后选择学习理发作为一门手艺,1990年,张强来到了当时的盘龙区服务公司理发,后来还自己开过店,但由于年轻时爱玩他慢慢放弃了自己的店。

“我应该算是最后一批国营企业招的理发师了。”张强是店里比较年轻的一位理发师,70后的他初中毕业后选择学习理发作为一门手艺,1990年,张强来到了当时的盘龙区服务公司理发,后来还自己开过店,但由于年轻时爱玩他慢慢放弃了自己的店。

“当时很多店没有好的理发师傅,年轻的干上两三年就想自己开店。”到现在,张强来到向阳理发店4年,从事理发也有20多年了,他觉得剪发是门手艺,需要的是坚持和毅力,“一个人一生干好一件事就够了。”他说。

“当时很多店没有好的理发师傅,年轻的干上两三年就想自己开店。”到现在,张强来到向阳理发店4年,从事理发也有20多年了,他觉得剪发是门手艺,需要的是坚持和毅力,“一个人一生干好一件事就够了。”他说。

店里的师傅们相处很融洽,闲下来的时候大家就坐在沙发上聊聊天,顾客来了他们不慌不忙的迎接,向老朋友一般打了招呼。

店里的师傅们相处很融洽,闲下来的时候大家就坐在沙发上聊聊天,顾客来了他们不慌不忙的迎接,向老朋友一般打了招呼。

“老年人发型不要求多花哨,他们喜欢来聊天。”在张强看来,很多顾客其实是在挑选理发师傅,理发师傅去哪个店,他们也就跟着一起来店里剪发。

“老年人发型不要求多花哨,他们喜欢来聊天。”在张强看来,很多顾客其实是在挑选理发师傅,理发师傅去哪个店,他们也就跟着一起来店里剪发。

记者 朱东然 (云桥网)