李克强出席澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议

当地时间1月10日,国务院总理李克强在金边和平大厦出席澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议。李克强和柬埔寨首相洪森共同主持会议。老挝总理通伦、泰国总理巴育、越南总理阮春福和缅甸副总统吴敏瑞出席。新华社记者 张铎 摄

当地时间1月10日,国务院总理李克强在金边和平大厦出席澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议后,同会议共同主席国柬埔寨首相洪森以及老挝总理通伦、泰国总理巴育、越南总理阮春福和缅甸副总统吴敏瑞共同会见记者,介绍会议成果。新华社记者 李涛 摄

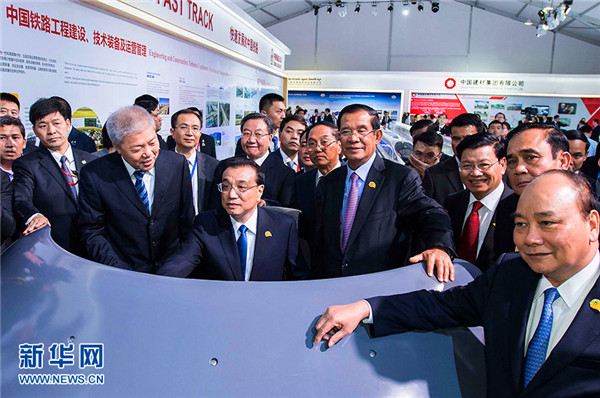

当地时间1月10日,国务院总理李克强在金边与柬埔寨首相洪森、老挝总理通伦、泰国总理巴育、越南总理阮春福、缅甸副总统吴敏瑞共同参观澜沧江-湄公河合作成果展。新华社记者 李涛 摄

李克强出席澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议时强调

打造澜湄流域经济发展带 建设澜湄国家命运共同体

新华社金边1月10日电(记者刘劼 尚军)国务院总理李克强当地时间1月10日下午在金边和平大厦出席澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议。李克强和柬埔寨首相洪森共同主持会议。老挝总理通伦、泰国总理巴育、越南总理阮春福和缅甸副总统吴敏瑞出席。

李克强表示,澜湄合作是首个由流域六国共同创建的新型次区域合作机制,是共商共建“一带一路”的重要平台。两年来,我们秉持发展为先、平等协商、务实高效、开放包容的合作理念,取得了超出预期的成效,形成了“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的澜湄格局,创造了“天天有进展、月月有成果、年年上台阶”的澜湄速度,培育了“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化。

李克强指出,澜湄合作已成为本地区最具活力、最富成果的合作机制之一。中方愿与湄公河国家一道,打造澜湄流域经济发展带,建设澜湄国家命运共同体。李克强就推动澜湄合作从培育期顺利迈向成长期,打造次区域和南南合作典范提出以下建议:

第一,做好水资源合作。要相互信任、相互理解、相互支持,加强上下游协作,照顾彼此关切,统筹处理好经济发展和生态保护的关系。着眼于水资源可持续利用,制定“水资源合作五年行动计划”,加强旱涝灾害应急管理,开展水资源和气候变化影响等联合研究,改进水质监测系统,打造共建共享的水资源合作平台。

第二,加强水利设施建设等产能合作。中方拥有性价比高的水利电力装备和工程建设力量,适合湄公河国家需求。中方支持企业按照可持续发展理念,在湄公河国家参与建设水电站、水库、灌溉、饮水工程,实现合作共赢。落实好《澜湄国家产能合作联合声明》,制定澜湄国家互联互通规划和澜湄国家产能合作行动计划。共同建设好现有经贸合作区、跨境经济合作区。

第三,拓展农业合作。中方支持企业到湄公河国家开展农产品深加工合作,共同开拓第三方市场。愿与湄公河国家深化农业科技合作,打造农业技术交流、联合研究及投资贸易合作平台。

第四,提升人力资源合作。中国愿帮助湄公河国家培养更多发展亟需的各层次人才。今年中方将向湄公河国家提供2000个短期研修和在职学历学位教育名额、100个为期四年的本科奖学金名额。鼓励高校间开展联合培养项目,推进职业院校合作。

第五,推动医疗卫生合作。中方愿与有关国家建立传染病联防联控机制,深入实施跨境传染病联防联控项目,建设澜湄疟疾消除网络,有效维护本地区卫生安全。协助有关国家开展医疗卫生体系建设。

李克强强调,我们要在巩固“3+5合作框架”的基础上,拓展数字经济、环保、卫生、海关、青年等领域合作,逐步形成“3+5+X合作框架”。中国发展得益于良好的周边环境,也是周边国家经济增长的动力源和稳定器。前不久召开的中共十九大强调中国将坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体。中国的发展必将最早、最多地惠及周边国家特别是湄公河国家。中国愿与相关国家共同行动起来,把澜湄合作的幼苗培育成为参天大树,开辟次区域合作更加光明的未来。本次会议的地点在金边,相信我们未来的合作成果必然会像金子一样闪光。

与会领导人赞赏李总理所提倡议符合湄公河国家的长远利益,感谢中方对各国发展的支持帮助,认为澜湄合作机制成立时间虽短,但成果扎实丰硕,展现出睦邻友好、互利共赢的广阔合作前景。各国具有加强合作的政治意愿和经济互补优势,愿加快推进澜湄合作不断壮大,加强水资源、互联互通、农业、人文等领域合作,促进本地区和平安定和可持续发展。

会议发表了《澜沧江-湄公河合作五年行动计划(2018-2022)》和《澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议金边宣言》。

会议结束后,李克强和各国领导人共同出席了老挝接任下届澜湄合作共同主席的交接仪式。

新闻链接:

澜湄合作第二次领导人会议发表《金边宣言》

新华社金边1月10日电(记者卢娟 费列娜)澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议10日在柬埔寨首都金边举行。此次会议的主题是“我们的和平与可持续发展之河”,会议发表了《澜湄合作第二次领导人会议金边宣言》,为澜湄合作机制指明未来十年发展进程。

宣言说,在短短不到两年时间里,澜湄合作机制已从萌芽期发展为成熟的区域合作机制,成为促进地区经济社会发展、提高人民生活水平、减少发展差距、支持东盟共同体建设、促进南南合作、推动落实联合国2030年可持续发展议程的重要机制。

宣言说,澜湄合作机制已经建成水资源合作中心、澜湄环境合作中心、全球湄公河研究中心,澜湄合作专项基金已经开始运转。

宣言说,与会领导人对在第一次领导人会议上提出的45个早期收获项目以及第二次外长会中方提出的13个倡议取得的实质进展非常满意,高度赞扬中国设立澜湄合作专项基金以及促进澜湄国家交流与合作的努力。

宣言说,澜湄合作应秉持开放包容精神,与东盟共同体建设优先领域和中国-东盟合作全面对接,与现有次区域机制相互补充、协调发展。要根据全球力量的不断变化和发展趋势,通过与《东盟互联互通总体规划2025》、东盟一体化倡议、“一带一路”倡议以及各国发展战略合作,实现共赢。

宣言认为,澜湄合作机制已从培育期发展到成长期,未来将进一步加强在五个优先领域的合作,拓展新的合作领域,应对澜湄国家的发展要求,优化合作模式,合力打造澜湄流域经济发展带。

新闻链接:

澜沧江-湄公河合作五年行动计划(2018-2022)

一、发展目标

本《行动计划》根据澜沧江-湄公河合作(简称澜湄合作)首次领导人会议通过的《三亚宣言》等文件制定,旨在促进澜湄沿岸各国经济社会发展,增进各国人民福祉,缩小本区域发展差距,建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体。对接“一带一路”倡议、《东盟2025:携手前行》、《东盟互联互通总体规划2025》和其他湄公河次区域合作机制愿景,致力于将澜湄合作打造成为独具特色、具有内生动力、受南南合作激励的新型次区域合作机制,助力东盟共同体建设和地区一体化进程,促进落实联合国2030年可持续发展议程。

二、基本原则

本《行动计划》将密切结合澜湄六国发展需求和区域一体化进程,体现《三亚宣言》中确立的“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的架构,以政府引导、多方参与、项目为本的模式运作,积极探索符合六国特点的新型次区域合作模式。本《行动计划》的实施将建立在协商一致、平等相待、相互协商和协调、自愿参与、共建、共享的基础上,尊重《联合国宪章》和国际法,符合各成员国国内法律法规和规章制度。2018年至2019年为奠定基础阶段,重在加强各领域合作规划,推动落实中小型合作项目。2020年至2022年为巩固和深化推广阶段,重在加强五大优先领域合作,拓展新的合作领域,以呼应成员国发展需求,完善合作模式,逐步探讨大项目合作。

三、工作架构

完善领导人会议、外长会、高官会、外交和各领域联合工作组会组成的多层次机制框架。

加强澜湄六国国家秘书处或协调机构间的沟通与协调,探讨建立澜湄合作国际秘书处。

每年通过高官会向外长会提交本《行动计划》落实进展报告,成员国将下一年度联合项目清单提交外长会审议通过。

在六方共识基础上,逐步将优先领域联合工作组级别提升至高官级或部长级。加强优先领域合作的同时亦鼓励扩展其他领域合作。

设计澜湄合作徽标及其他澜湄标志。

与其他湄公河次区域机制相互补充,协调发展。

协调澜湄合作与中国-东盟合作的关系。主要通过探讨与中国-东盟联合合作委员会建立交流沟通,加强与中国-东盟中心合作。作为临时性安排,与其他东盟相关机构加强合作。

四、务实合作

4.1 政治安全事务

4.1.1 保持高层交往

每两年召开一次领导人会议,规划澜湄合作未来发展。如有必要,在协商一致基础上召开临时领导人会议。

每年举行一次外长会,落实领导人会议共识,评估合作进展,提出合作建议。

六国领导人通过双边访问或其他国际合作平台保持经常性接触。

4.1.2 加强政治对话与合作

每年视情举行外交高官会、外交和各领域联合工作组会。

支持澜湄国家政策对话和官员交流互访活动。

4.1.3 政党交流

秉持澜湄合作精神,促进澜湄国家政党对话交流。

4.1.4 非传统安全合作

深化澜湄国家执法对话与合作,应对共同关心的非传统安全事务。

共同加强非传统安全事务合作,如打击贩毒、恐怖主义、有组织偷越国境、贩卖人口、走私贩运枪支弹药、网络犯罪及其他跨国犯罪。

秉持澜湄合作精神,遵守各国国内法律法规,促进六国间边境地区地方政府和边境管理部门交流。

加强澜湄国家警察、司法部门及相关院校合作。

加强防灾减灾、人道主义援助合作,确保粮食、水和能源安全。探索向灾民和受气候变化影响的人们提供支持的多种方案。

4.2 经济与可持续发展

4.2.1 互联互通

编制“澜湄国家互联互通规划”,对接《东盟互联互通总体规划2025》和其他次区域规划,促进澜湄国家全面互联互通,探索建立澜湄合作走廊。

推动铁路、公路、水运、港口、电网、信息网络、航空等基础设施建设与升级。增加包括北斗系统在内的全球卫星导航系统在澜湄国家基础设施建设、交通、物流、旅游、农业等领域的应用。

推进签证、通关、运输便利化,讨论实施“单一窗口”口岸通关模式。

加强区域电网规划、建设和升级改造合作,推动澜湄国家电力互联互通和电力贸易,打造区域统一电力市场。

制定澜湄国家宽带发展战略和计划,积极推进跨境陆缆和国际海缆建设和扩容。探索跨多国陆缆合作新模式,提高现有区域网络利用效率,持续提升澜湄国家间网络互联互通水平。

加强数字电视、智能手机、智能硬件和其他相关产品创新发展的合作。

加强标准和资质互认、发展经验分享和能力建设合作。

4.2.2 产能

根据《澜湄国家产能合作联合声明》,制定“澜湄国家产能合作行动计划”。

加强产能提升能力建设,开展经验交流与培训。

探讨搭建产能与投资合作平台,举办“澜湄国家产能合作论坛”等活动,探讨建立澜湄国家产能与投资合作联盟。

促进澜湄国家企业和金融机构参与产能合作。

探讨设立多边参与的澜湄产能合作发展基金。

4.2.3 经贸

通过建设跨境经济合作区的试点,推进跨境经济合作,完善合作框架、工作机制和制度性安排。

提升澜湄国家贸易和投资便利化水平,进一步降低非关税贸易壁垒。

成立澜沧江-湄公河商务理事会。探讨建立澜湄国家中小企业服务联盟。

举办国际贸易展销会、博览会和招商会等加强澜湄国家间贸易促进活动。

4.2.4 金融

基于包括《“一带一路”融资指导原则》在内的各类区域合作融资原则,共同建立澜湄国家间长期、稳定、可持续的多元融资体系。

加强澜湄国家金融主管部门合作与交流,防范金融风险。

强调稳定的金融市场和良好的金融结构对发展实体经济的重要性,支持加强金融监管的能力建设和相互协调。继续开展研究与经验交流,以促进双边货币互换、本币结算和金融机构合作。

加强与亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、亚洲金融合作协会和世界银行等机构合作。

鼓励金融机构为商业经营提供便利,支持地区贸易投资。通过各类供应商和渠道,促进产品和服务发展,推进澜湄地区普惠金融和可持续增长。

4.2.5 水资源

做好水资源可持续利用顶层设计,加强水资源政策对话,定期举办澜湄水资源合作论坛。

推进澜湄水资源合作中心建设,使之成为支撑澜湄水资源合作的综合合作平台。

促进水利技术合作与交流,开展澜沧江-湄公河水资源和气候变化影响等方面的联合研究,组织实施可持续水资源开发与保护技术示范项目和优先合作项目。

加强水资源管理能力建设,开展该领域的交流培训与考察学习。

发展和改进对澜湄各国开放的水质监测系统,加强数据和信息共享。

加强澜沧江-湄公河洪旱灾害应急管理,实施湄公河流域防洪抗旱联合评估,就早日建立应对澜沧江-湄公河紧急洪旱灾害信息共享沟通渠道开展联合研究。

制定“水资源合作五年行动计划”,以协商解决共同关心的问题。

4.2.6 农业

加强政策协调,确保粮食、营养安全和食品安全,创造投资机会,加强农业可持续发展合作。

扩大农业科技领域的交流与合作,支持科研机构加强信息分享交流和人员互访,共建联合实验室、技术试验示范基地和技术中心,并建设澜湄合作农业信息网。

举办澜湄合作村长论坛。

推进农产品质量与安全合作,推动农产品贸易发展,打造澜湄国家统一农产品市场,提高区域农产品市场竞争力。

开展动植物疫病疫情监测、预警和联防联治合作。加强兽医卫生领域合作。开展水资源生态养护合作,推动建立澜湄流域生态养护交流合作机制,共建野生鱼类增殖救护中心,以加强鱼类多样性、鱼类数量和鱼群巡游等信息共享,促进在水产养殖能力建设等方面的渔业合作。

探讨共建农业产业合作园区,引导社会民间力量参与合作园区建设和运营。

4.2.7 减贫

制定“澜湄可持续减贫合作五年计划”,推动澜湄国家减贫经验交流和知识分享。

加强减贫能力建设和充足经济学等减贫经验分享,开展澜湄国家村官交流和培训项目。通过人员互访、政策咨询、联合研究、交流培训、信息互通、技术支持等多层次全方位能力建设活动,提升澜湄国家减贫能力。

在湄公河国家启动减贫合作示范项目。

4.2.8 林业

加强森林资源保护和利用,推动澜湄流域森林生态系统综合治理。

提升利用合法原材料加工的林产品贸易额,推进社区小型林业企业发展。加强林业执法与治理,合作打击非法砍伐和相关贸易,促进林业科技合作与交流,加强湄公河沿岸森林恢复和植树造林工作。

加强边境地区防控森林火灾合作。

加强野生动植物保护合作,共同打击野生动植物非法交易。

加强澜湄国家林业管理和科研能力建设,推动林业高等教育和人力资源合作交流,开展主题培训、奖学金生项目和访问学者项目。

4.2.9 环保

推进澜湄环保合作中心建设。对接澜湄六国环境保护发展规划,制定“澜湄国家环境合作战略”。

制定并实施“绿色澜湄计划”,重点推动大气、水污染防治和生态系统管理合作,加强与相关次区域机制沟通。

加强环境保护能力建设和宣传教育合作,提高民众环保意识。

4.2.10 海关、质检

探讨制定具体合作方案,逐步推动召开澜湄国家海关和质检部门会议。

提高农产品等货物通关速度。

加强产品规格标准化,推进在认证认可领域的培训、合作与互认。开展澜湄国家计量援助,提升计量能力建设。

4.3 社会人文合作

4.3.1 文化

加强文化政策信息共享,促进文化对话,努力落实《澜湄文化合作宁波宣言》。

深化文化艺术、文物保护、非物质文化遗产保护传承、文化产业、文化人力资源开发等领域交流与合作,鼓励文化机构、文艺院团、文化企业开展交流与合作。

发挥澜湄各国设立的文化中心的作用,举办澜湄国家文化交流活动。

4.3.2 旅游

探讨成立澜湄旅游城市合作联盟。

加强旅游业人才培训,鼓励澜湄国家参加东盟旅游论坛、湄公河旅游论坛和中国国际旅游交易会等活动。

探讨建立澜湄合作中长期旅游发展愿景,加强促进旅游发展的软硬件基础设施建设。

推动认可东盟旅游标准。

4.3.3 教育

中国-东盟教育交流周期间举办活动,加强澜湄国家合作。

加强职业教育培训,支持在中国设立澜湄职业教育基地,在湄公河国家设立澜湄职业教育培训中心。

推动澜湄国家高校合作,鼓励高校间开展联合培养、联合研究和学术交流,探索建立学分互认互换制度。

4.3.4 卫生

加强对登革热、疟疾等新生和再发传染病防治合作,建立并完善跨境新生和再发传染病预警和联防联控机制。

加强医院和医疗研究机构间的合作,促进技术交流和人员培训。推进六国乡村医院和诊所建设方面的合作。

开展“光明行”、“微笑行”、妇幼健康工程等短期义诊。中方将向有需要的湄公河国家派遣医疗队。

4.3.5 媒体

加强主流媒体交流合作,鼓励举办影视节或展映活动。

鼓励六国外交部建立澜湄合作官方网站或在其外交部网站发布澜湄合作官方信息,酌情将社交媒体作为发布信息和处理公共事务的基础平台。

创办澜湄合作杂志或新闻手册,建立澜湄合作数据库。

4.3.6 民间交流和地方合作

通过举办各种民间活动,加强澜湄合作品牌建设,提升六国民众的澜湄意识。

推动青年交流,打造澜湄青年交流品牌项目。

通过举办培训班、交流互访等形式多样的活动,促进性别平等,提升妇女交流合作。

调动成员国地方政府参与澜湄合作,鼓励其参与澜湄合作具体项目。

鼓励非政府组织适当参与澜湄项目合作。

加强澜湄国家红十字会交流,开展社区综合发展项目,提升澜湄国家红十字会能力建设。

在成员国认为合适的基础上,鼓励人员交流互访,促进对宗教与宗教间事务上的国家管理合作。

五、支撑体系

5.1 资金支撑

用好中方设立的澜湄合作专项基金,优先支持澜湄合作领导人会议和外长会确定、并符合《三亚宣言》等重要文件所设立目标的项目。鼓励各国加大资金资源投入。积极争取亚洲基础设施投资银行、丝路基金、亚洲开发银行等金融机构支持。发挥社会市场资源作用,打造立体化、全方位的金融支撑体系。

5.2 智力支撑

探索官、产、学一条龙合作模式,建立全球湄公河研究中心,逐步形成澜湄合作二轨团队和智库网络。

5.3 监督机制

充分发挥澜湄合作各国家秘书处或协调机构的作用,加强多领域合作,统筹资源,形成合力。督促和指导本国相关部门参与合作,对重要活动进行定期评估监督。利用民间专业机构的资源,发挥第三方监督作用。

(新华社金边1月10日电)