啦井,盐马古道上的繁华和没落

在怒江,曾有一条盐马古道,汗水与历史在此交融,定格下马背、人背浇铸的丰碑,马的嘶吼声,人的呐喊声都在这条古道上刻下无言的碑文。马蹄踏过一个叫做啦井的地方,作为从前兰坪县县城所在地,这个仿佛被人遗忘的的小镇却承载了整整一代兰坪人的记忆,封存着他们的流金岁月和少年时光。

盐为桃花,是吃不腻的食味

从公路岔道口进入啦井,顺着路往上爬了一段,来到挂着“兰坪啦鸡鸣盐文化传媒有限公司”的人家前,这是啦井之行的第一站。一中年男子出门相迎,热情地把我们带进依山势而建的盐井房。

走进有些“其貌不扬”的房间,空气中弥漫着一股似有似无的“锈味”,中年男子赵瑞龙是这里的负责人,他告诉我们这便是卤水的味道。

小平房里陈列着用玻璃罩着的器具,室内摆放着一口巨大的锅,布满了铁锈。大铁锅旁,放着一堆能看出锅底轮廓的大盐块。“这就是我们当地特有的桃花盐。” 赵瑞龙介绍道,仔细一看,那盐块并不普通,因为被卤水浸过,铁锈表层的红赤色确实如桃花一般。

随后,赵瑞龙把我们领到一个被土基墙围着的“大灶”旁,大灶上放着5口大铁锅,“用这五口锅熬煮桃花盐,每个锅的温度不一样,由低到高,这样的方式可以提高煮盐效率,也可以节约燃料。”

话还没说完,只见他转身回厨房端出一个冒着热气的大盆来,“快尝尝,这是用卤水直接煮的鸡蛋和洋芋。”

定睛一看,洋芋的表面均匀附着一层细白盐粒。一口咬下去,酥软的洋芋“面面的”,搭配微咸的细盐,生出一丝回味。赵瑞龙告诉我们,每逢遇到来啦井的客人,他都会准备这样一大盆原生态美味,无论怎样搭配,当地人吃盐都是吃不腻的。“这些盐,是我们当地最宝贵的东西。”刚说完,赵瑞龙自己也拿起一块圆圆的洋芋,撵掉薄的红皮,顾不得还冒着的热气,放进嘴里。

盐矿、老街,留存着尚未风干的盐味

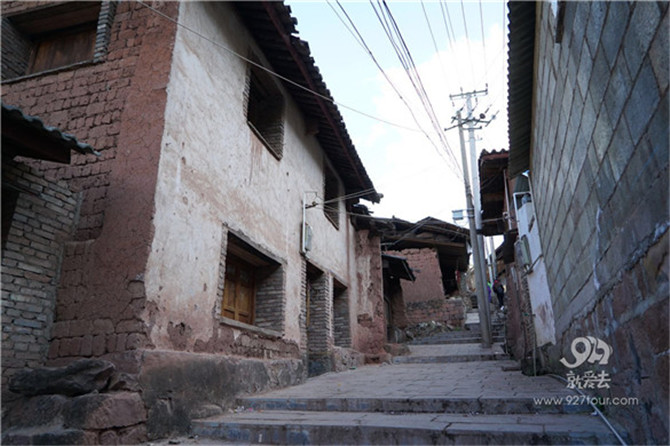

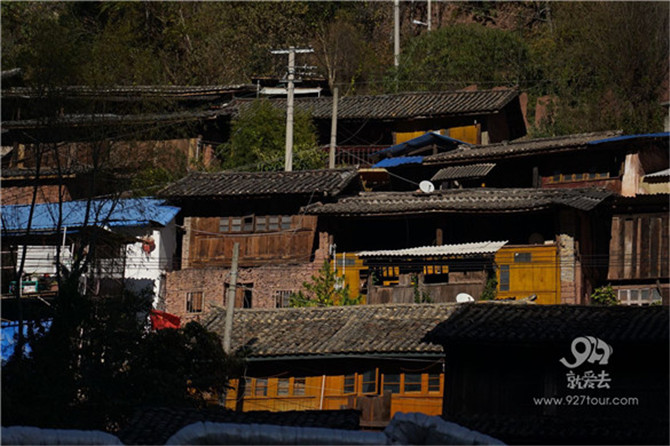

品尝了盐焗美食后,赵瑞龙带我们去追寻镇子里小四方街的足迹。好在啦井镇子四通八达,顺着流淌盐水的小路走,不一会就拐到保留完好的老街。午后,漫步在啦井的老街上,明显感到温度要比县城高得多。镇政府就在中心位置,周边错落的房屋分布密集,暖阳炙烤下的旧时建筑风貌依然。

当地人告诉我们,原先的盐厂场署做了县政府,后来又把县政府改成了今天的镇政府。即使在外观上发生了一些改变,但镇政府里面的建筑仍是以前的木结构房屋。

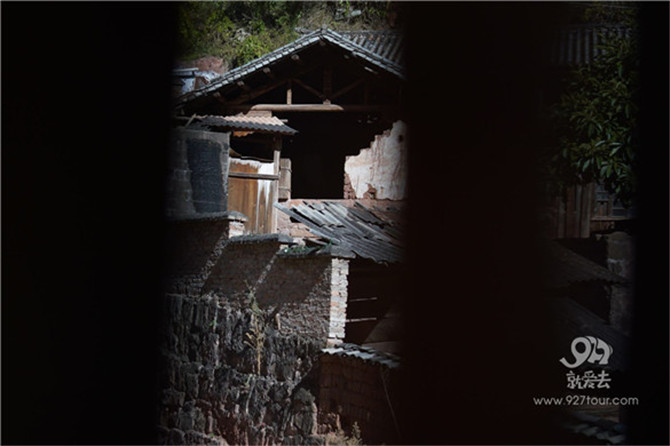

啦井镇子地势不平,明显的坡度落差甚至显得有些陡峭。受地势影响,或长或短的阶梯环绕着房屋,只有一级一级地向上。我们继续往上爬坡,高处的铺面仍是数十年前的样貌,带给人恍如隔世的观感。

穿过老街,需要经过一座陈旧的老桥到达盐矿,一根大烟囱竖立在房屋之间。呈现在眼前的是上世纪八十年代投产的年产1万吨精盐的真空制盐厂房。绕路到厂房后面的山坡上,踏过没有开发的小道,透过疯长的杂草,就能望见直泻而下的、带着盐白的水流。成晶体状的盐块附着在山石上。不小心一脚踏入盐水,风干之后,鞋上都是白色的印记。

盐泉的顶端,差不多也是啦井镇子的高处,我们站在这里,眺望远处的公路以及对岸的房子。“这里因盐而兴,也因盐而衰。” 赵瑞龙对着湛蓝的天空呼出一口白色的雾气,发出苦涩的感叹。

啦井旧日的繁华

相传在兰坪,清道光初年,有一个名叫和壮美的牧羊人在啦井发现盐泉,后二十三年,蜀人李天有来啦井游历,发现这里的盐水很好,于是向上申请开井报税,从此盐矿成为支撑啦井县城的经济支柱。

事实上,在兰坪已有1000多年的产盐历史中,虽然啦井开发最晚,但后来居上,到光绪年间,啦井的产量已是其他井的14.2倍,最主要的一点还是拉井盐拥有较高的品质。

1874年,在啦井设盐大使署,之后,在大使署周围兴建了天鸡书院、本主庙,以及一些盐商、灶户的住宅,形成山谷中的小四方街。开发前的山箐小村老地盘,变成了500多户,2000多人的啦井镇。

从上世纪直至2004年4月,已有183年历史,享誉云南的啦井盐矿关闭。近二百年间,南商北旅来此驻足,商旅汇集,文化交合,远自湖广川藏的客商,近如大理、丽江、中甸、怒江、保山的盐贩马帮,带着银子票子,走进云岭深处的啦井,各种口味在此汇合,形成了享誉滇西的啦井菜系,也留下了令后人咀嚼不尽的盐马文化。

记者:字丹瑶 孙兵(云南网)