动物的社会行为

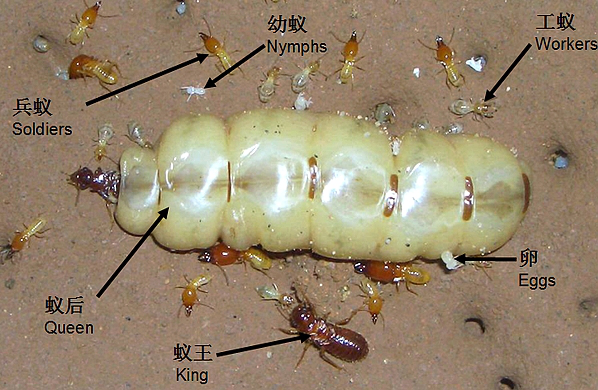

每年特定季节白蚁群体中会有少数个体会发育成有翅成虫。雌雄成虫飞出蚁巢相互追逐,“情投意合者”降落地面完成“婚配”大事,之后它们会寻找合适场所,筑巢“定居”并不断交配、产卵。随着产卵量逐渐增加,蚁后的卵巢和脂肪体不断增大,腹部越来越肥大,体型远大过蚁王,成为专门的“产卵机器”,每日产卵高达3万多个,持续产卵几十年之久。

数量庞大的“子孙后代”中的大部分繁殖器官退化,无繁殖能力,而根据其承担的任务不同,分为工蚁和兵蚁。工蚁在蚁群中数量最多,承担蚁巢内很多繁杂工作,如修建巢洞、开掘隧道、采集食物、清洁卫生、看护蚁卵等,还要饲喂幼蚁、兵蚁和蚁后,十分辛苦,真是名副其实的“工作蚁” 。兵蚁是蚁群的“防卫兵”,其头部较长且高度骨化,上颚特别发达,像把大钳子,这成为御敌的有力武器,但兵蚁也因此失去取食能力,还得要工蚁饲喂才能存活。

灵长类动物(猕猴、狒狒、金丝猴、大猩猩)的社会行为更加复杂,与人类社会行为也更为相似。如金丝猴,其群体由老、中、青及幼猴等不同年龄的数十个个体构成,以“家庭”为单位(下图白框内)混合居住在一起,有着严格的等级地位。

不仅家庭内部“长幼有序、其乐融融”,几个家庭之间也会通过听觉、视觉、触觉等多种通讯手段“互通有无,礼尚往来”。金丝猴个体之间相互梳理毛发、抓出虱子既是一种本能的生理需求,更是一种表示友好、友谊、结盟的心理和行为需要。

有时家庭之间、本族与外族之间会因食物、空间分配产生矛盾,各家的“家长”通过争斗,选出年长、体壮的雄猴成为“族长”、“猴王”,作为首领对内协调分配、解决矛盾,对外驱赶外族、保卫领地。由于“猴王”居于崇高的统治地位并享有食物、配偶的优先分配权,所以当老猴王不能胜任时,窥视“王位”的成年雄猴就会跃跃欲试,通过多回合激烈打斗,选出最终“胜出者”成为新猴王,重新建立相对稳定的群体社会等级。

动物的社会行为十分复杂,许多独特的社会行为还难以用现有理论进行解释。需要特别指出的是,动物的社会行为不能用人类的伦理道德来评价或判定,因为它有其自身的生物学道理和生存的必要因素:生物总是要不断适应周边生存环境的改变。

图片来源于网络